Бег с низкого старта техника: Урок 26. лёгкая атлетика. бег — Физическая культура — 5 класс

Урок 26. лёгкая атлетика. бег — Физическая культура — 5 класс

Физическая культура, 5 класс

Урок № 26. Легкая атлетика. Бег

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

- техники бега на длинные дистанции;

- техники бега на короткие дистанции;

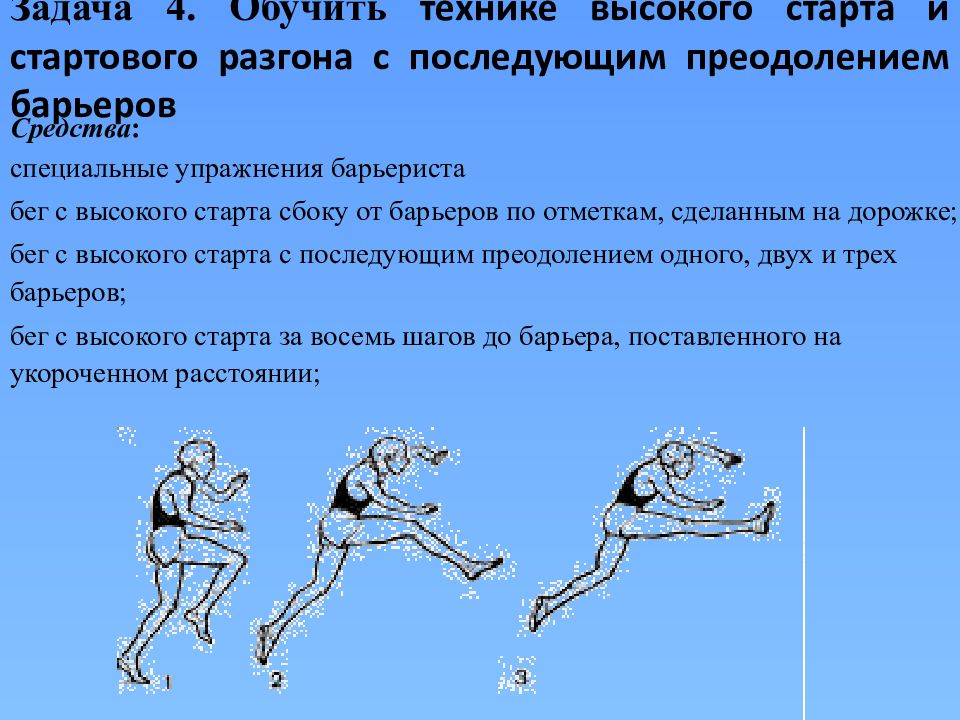

- техники высокого старта;

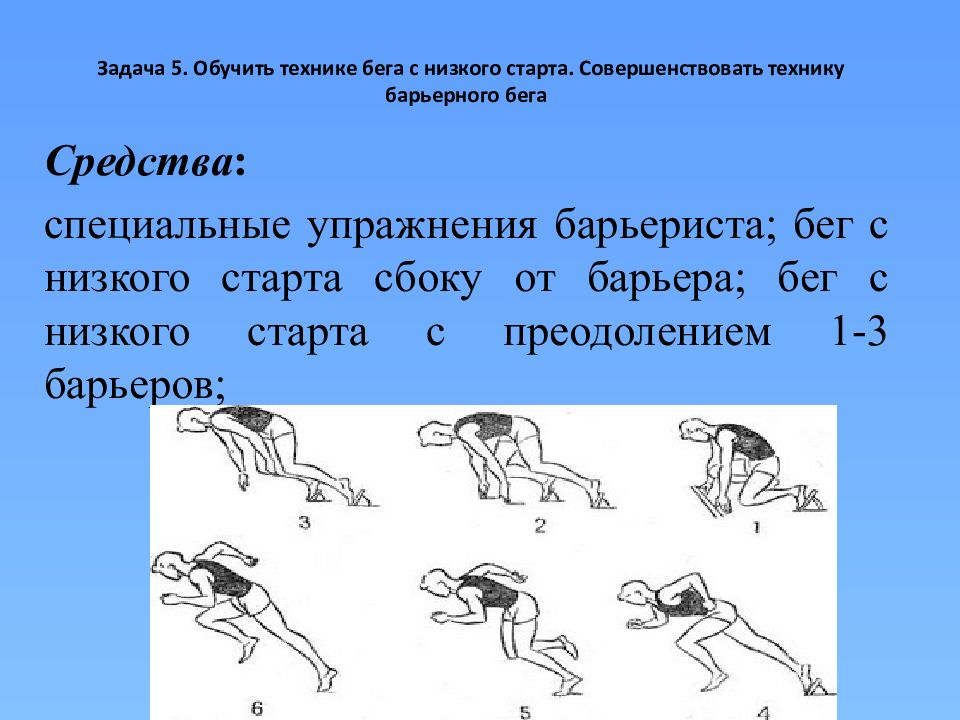

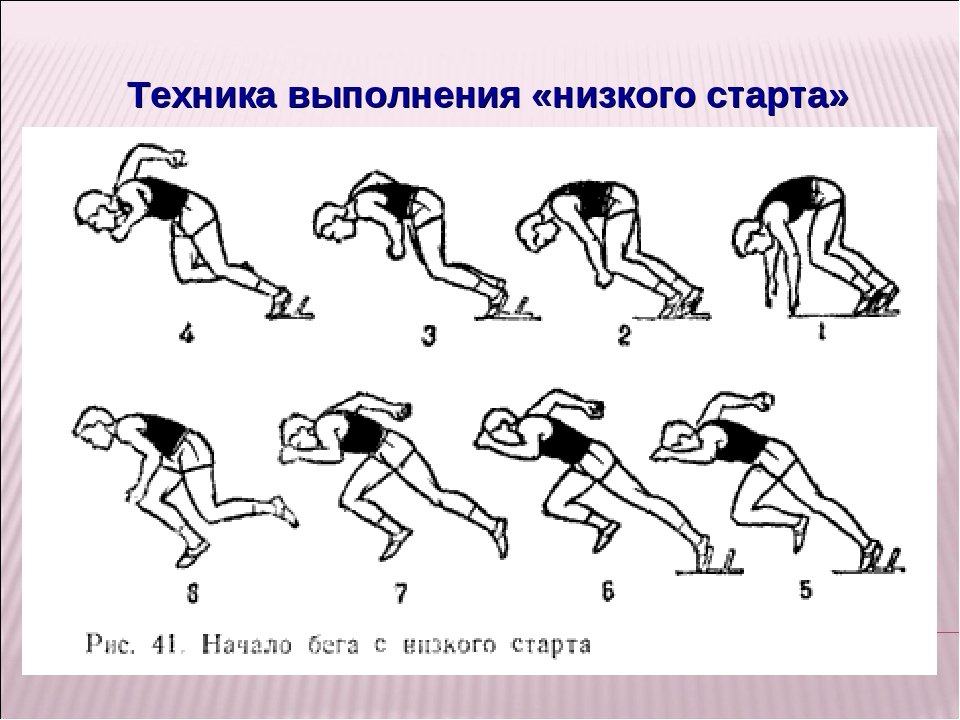

- техники низкого старта;

- легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений.

Глоссарий:

Бег – один из способов передвижения человека, в котором присутствует фаза полёта за счет скоординированных действий мышц скелета, рук и ног.

Дистанция (спортивная) – расстояние от старта до финиша, которое спортсмен должен преодолеть за максимально короткое время.

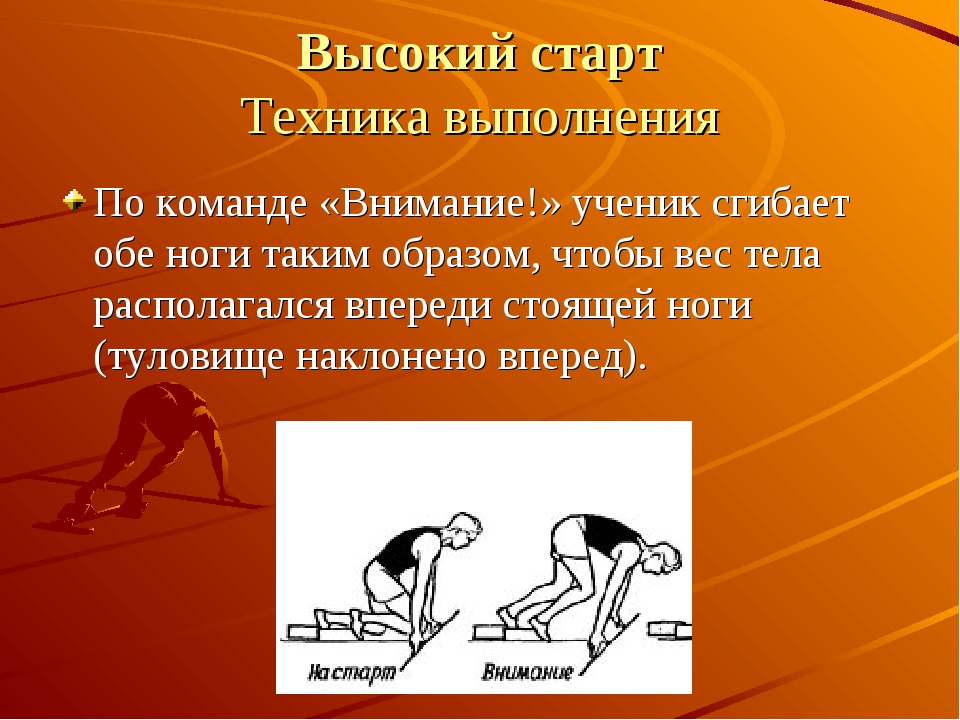

Высокий старт – стратегическое положение спортсмена перед началом движения, при котором тело бегуна располагается вертикально под небольшим наклоном над стартовой линией.

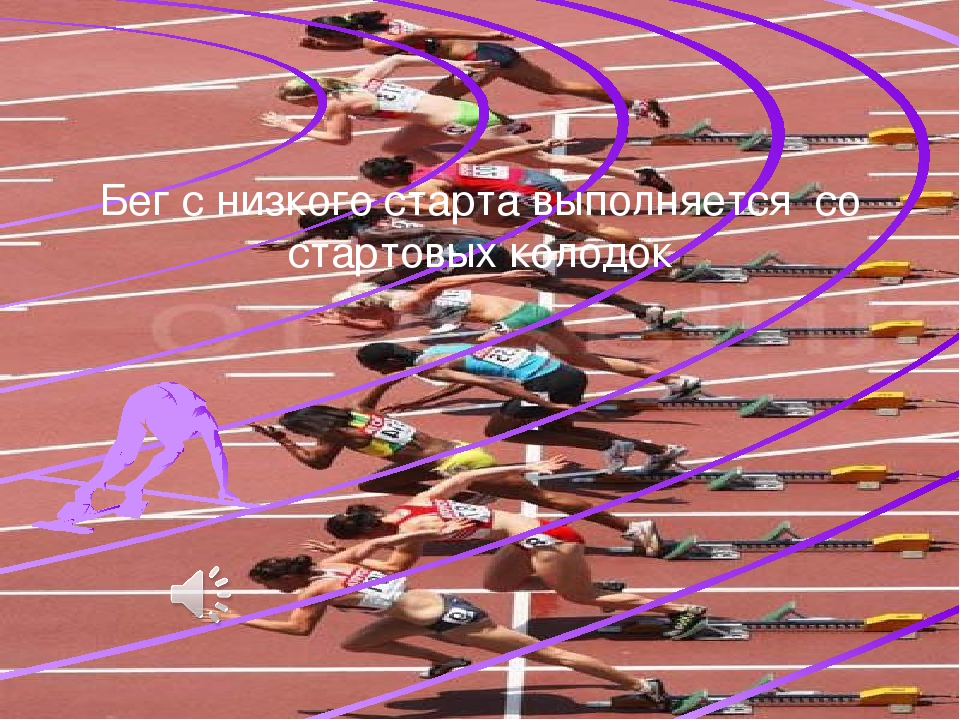

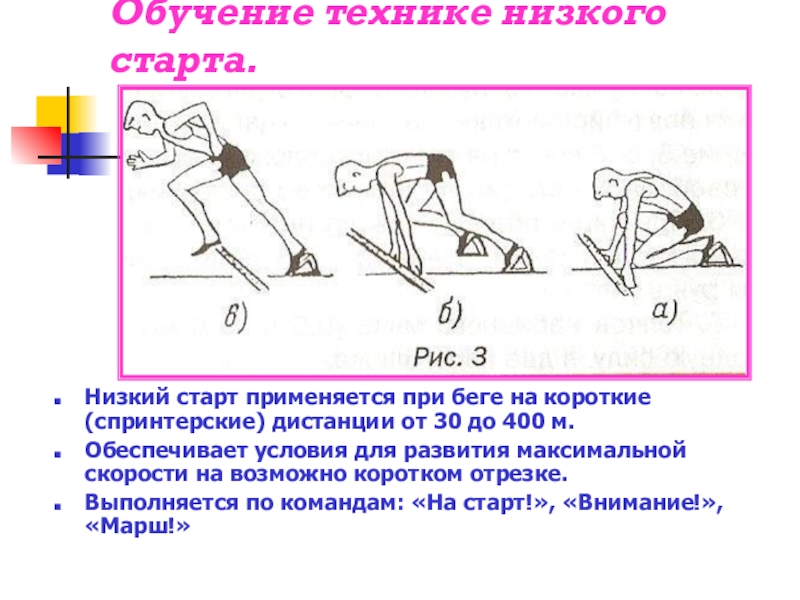

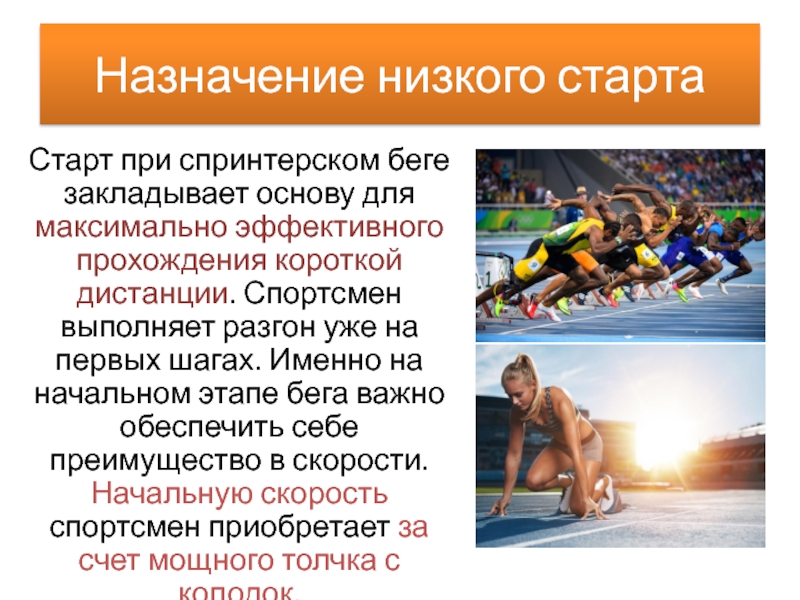

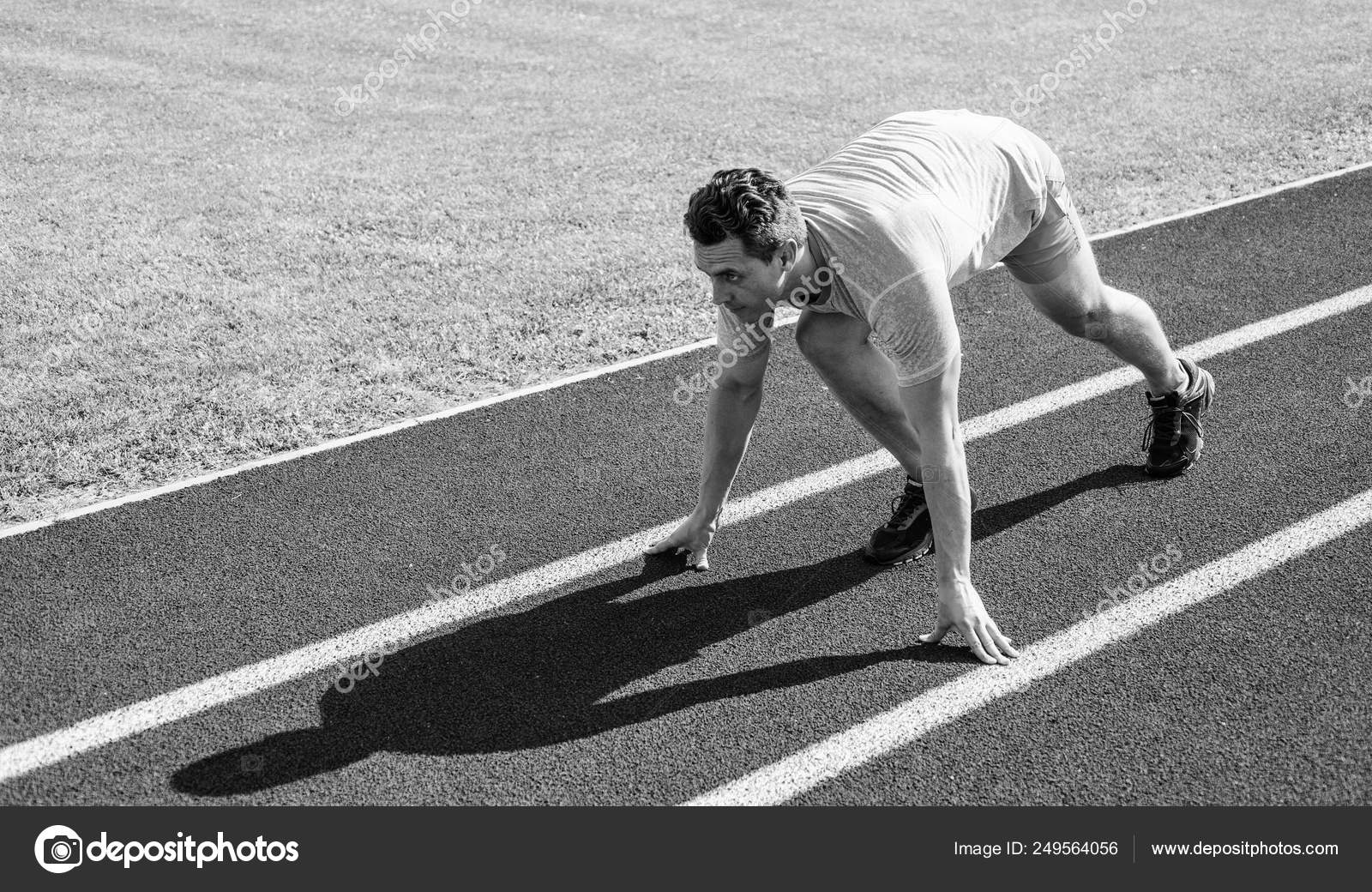

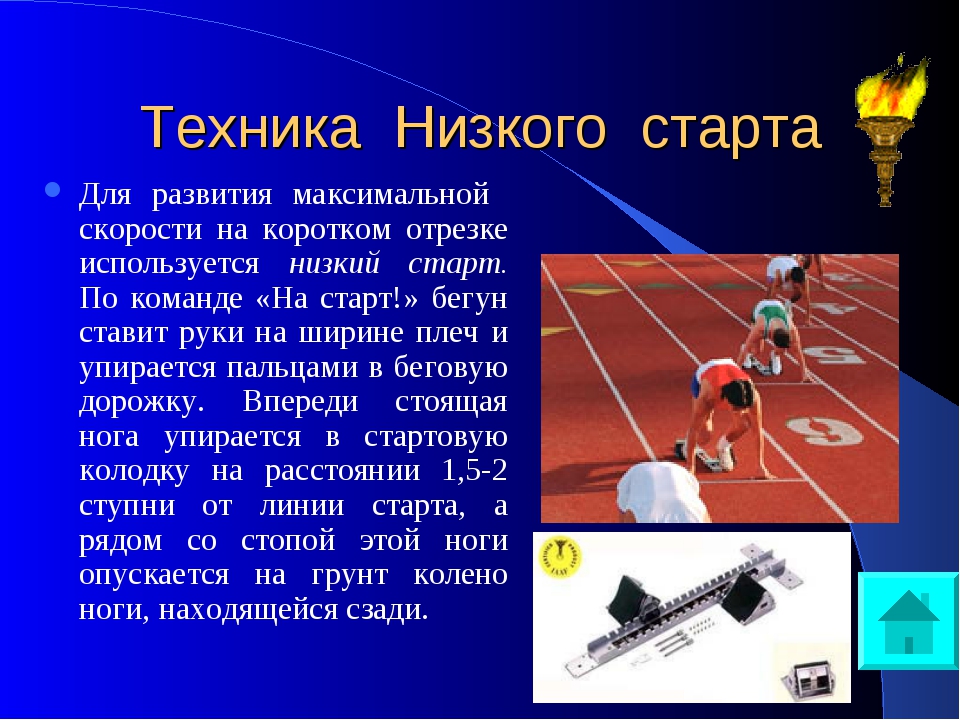

Низкий старт – стратегическое положение спортсмена перед началом движения, при котором тело бегуна располагается в присяде с упором рук на землю. При низком старте используются стартовые колодки.

При низком старте используются стартовые колодки.

Основная литература:

- Матвеев В.И. Физическая культура. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. В. И. Ляха. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 237 с.

Дополнительная литература:

- Погадаев Г. И. Физическая культура. Базовый уровень. 10–11 кл.: учебник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 271, [1] с.

Интернет-ресурсы:

- Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. М. 2005 – 2018. URL: http://window.edu.ru/

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Бег – один из основных способов передвижения человека. В обычной жизни, стараясь успеть по делам, мы с шага переходим на бег. В спортивных играх нам нельзя просто шагать, потому что в спорте очень важен временной фактор, и быстро бегущий соперник будет успешнее шагающего. Кроме того, бег – отдельная дисциплина лёгкой атлетики и отличное упражнение для оздоровительной гимнастики.

Рассмотрим бег как дисциплину лёгкой атлетики.

Легкоатлетический бег бывает на длинные и короткие дистанции. В зависимости от типа дистанции различаются виды стартовых техник – техника высокого старта и техника низкого старта.

Бег на короткие дистанции.

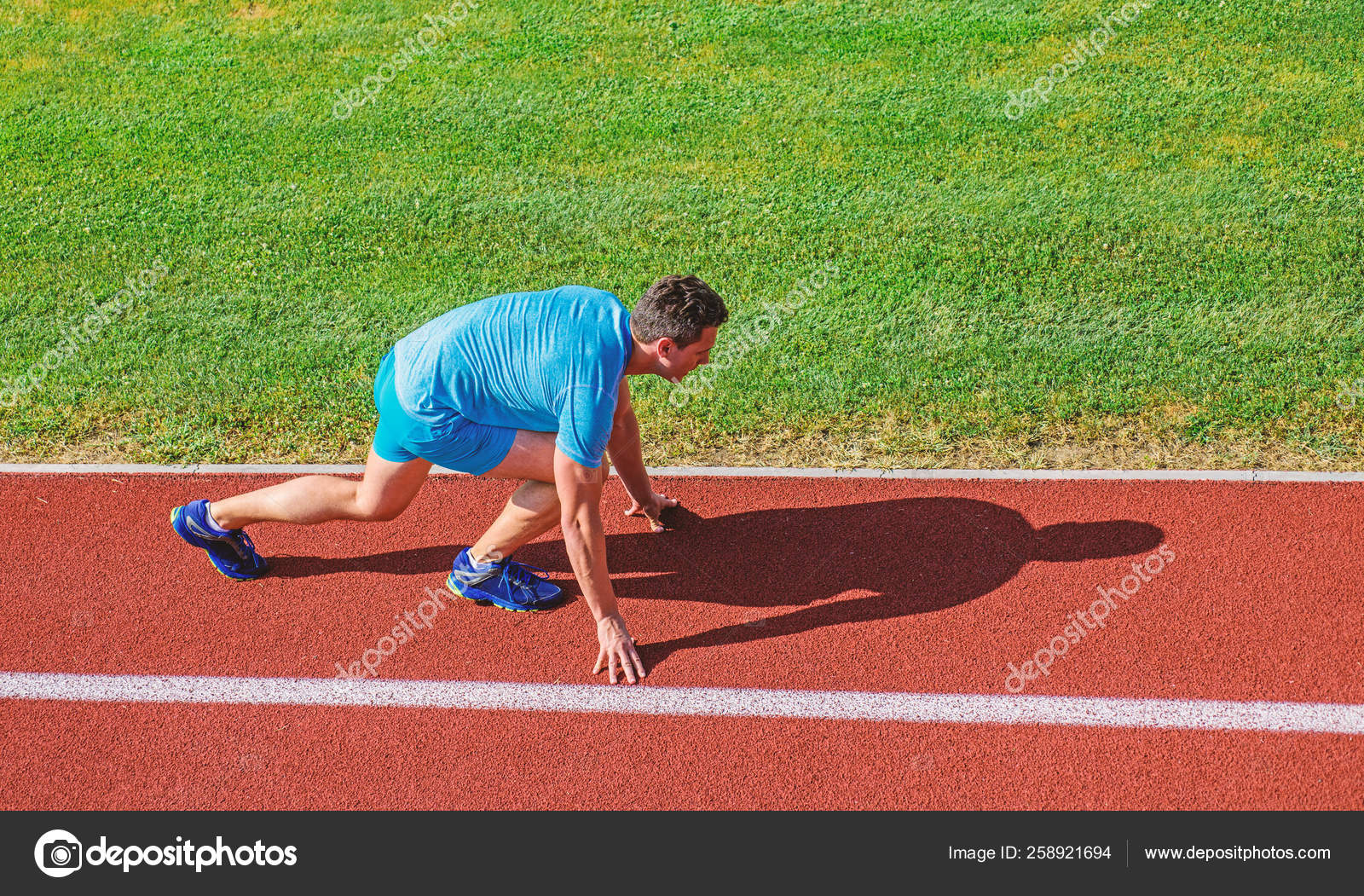

Короткими дистанциями называется бег на 100, 200 и 400 метров. Такой бег называют спринтерским. Для учеников 5—7 классов спринтерские дистанции – 30 и 60 метров. Для спринтерского бега используют низкий старт.

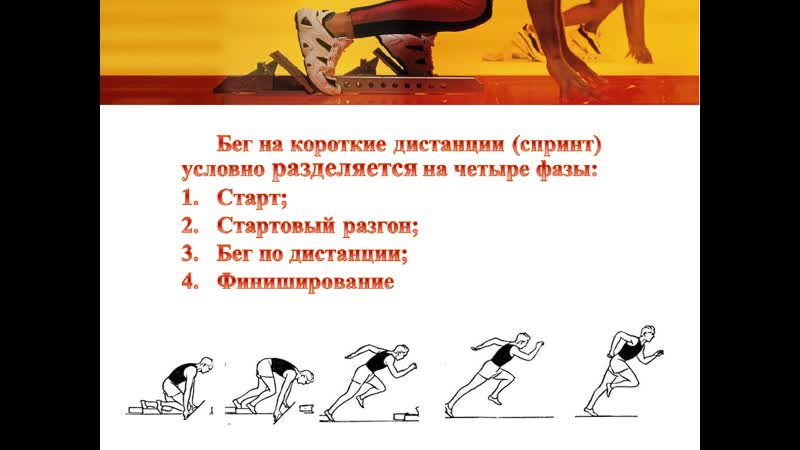

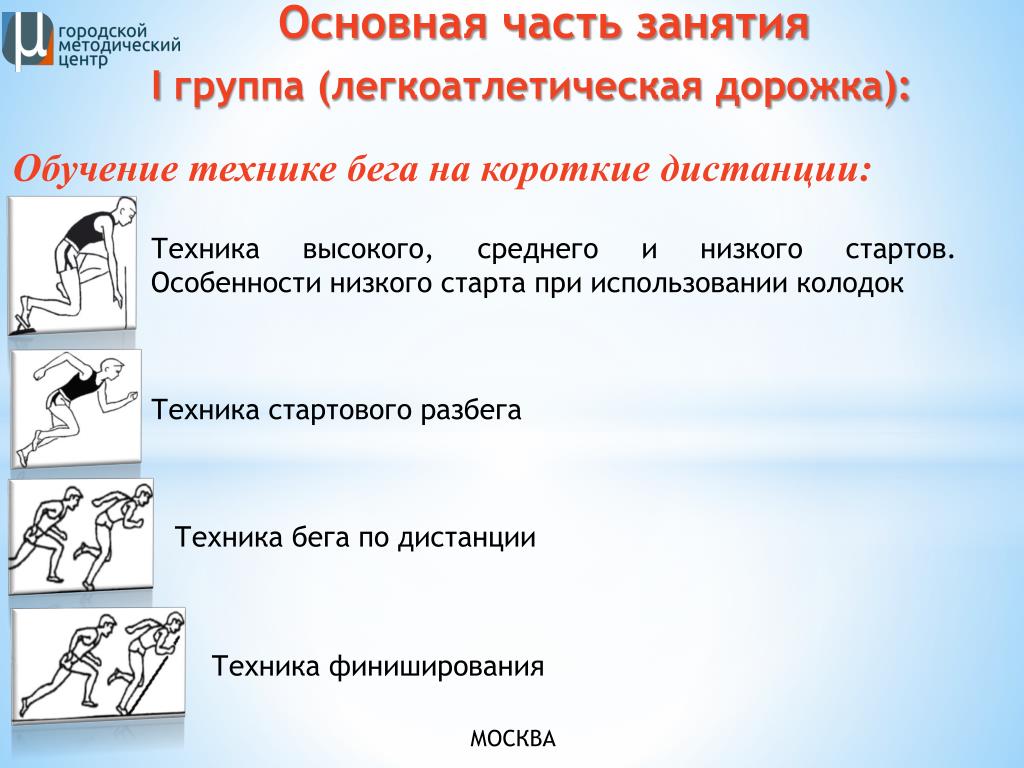

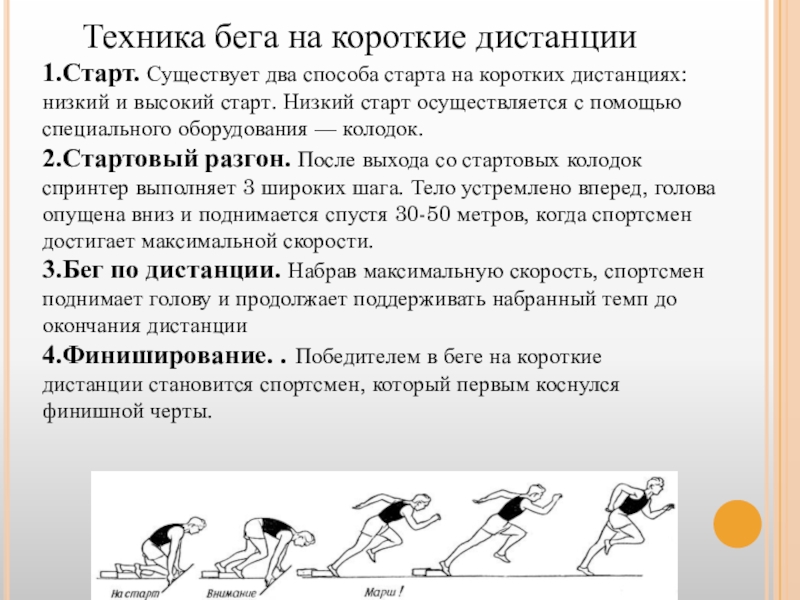

Бег на короткие и длинные дистанции условно разделяется на четыре фазы.

Первая фаза – старт. Вторая фаза – стартовый разбег. Третья фаза – бег по дистанции. Четвертая фаза – финиширование.

Последовательно рассмотрим техники выполнения всех четырёх фаз.

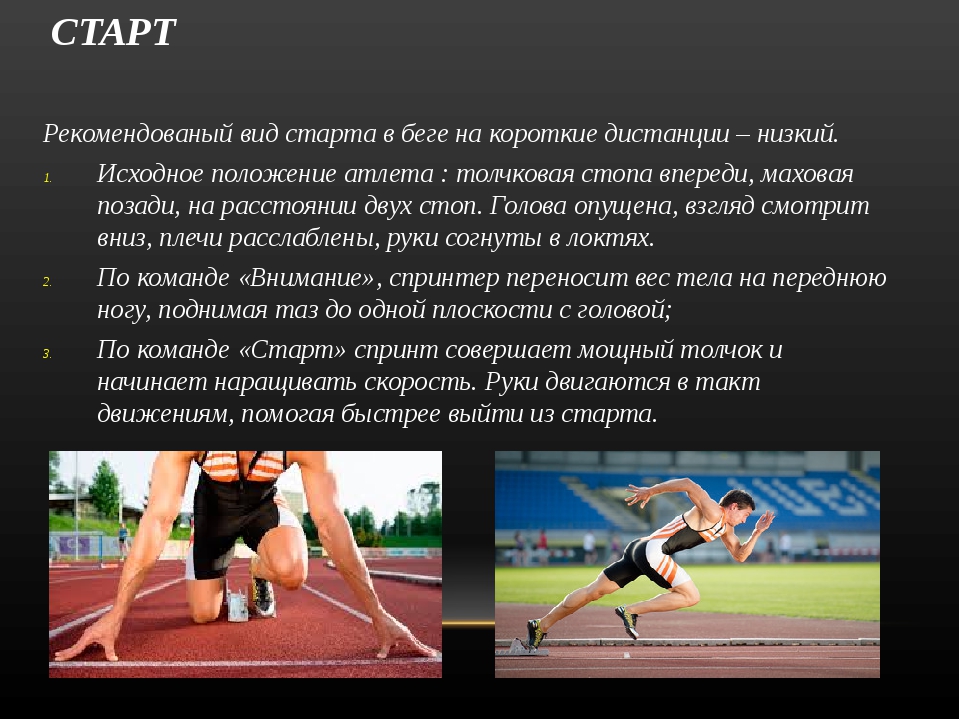

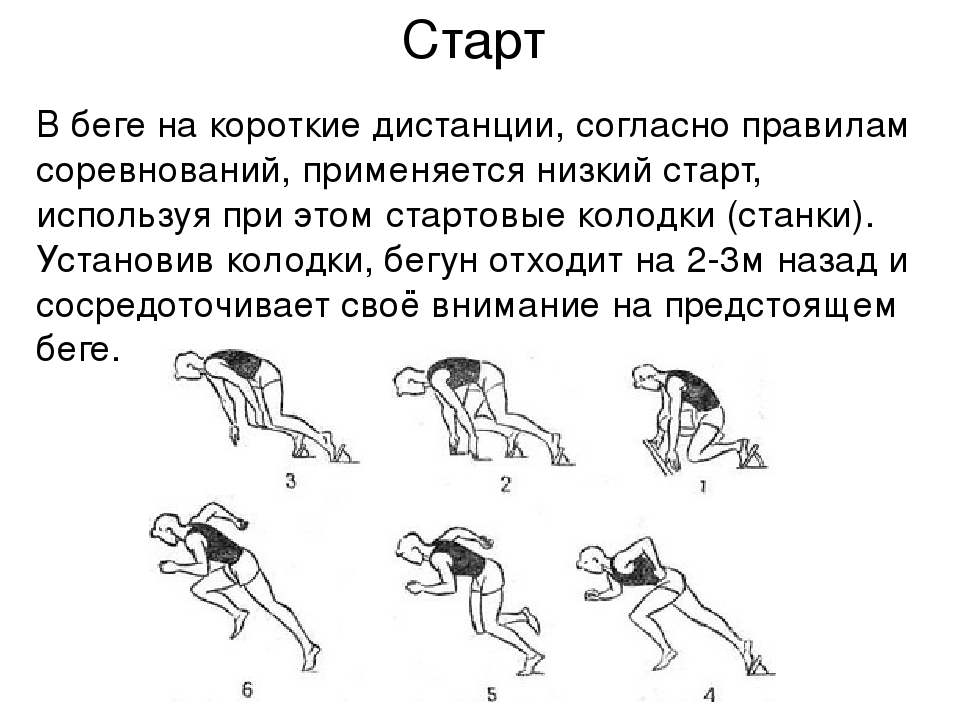

Первая фаза. Техника старта.

От правильного старта зависит прохождение всей дистанции в целом. Займем позицию низкого старта. Для этого нам понадобится дополнительное оборудование – стартовые колодки или станки. Стартовые колодки состоят из основания, которое прикрепляется к беговой дорожке, и опорных площадок, покрытых защищающим от скольжения материалом.

Стартовые колодки состоят из основания, которое прикрепляется к беговой дорожке, и опорных площадок, покрытых защищающим от скольжения материалом.

В современных моделях колодок наклон опор можно регулировать, и в основании есть фиксаторы для установки подходящего положения.

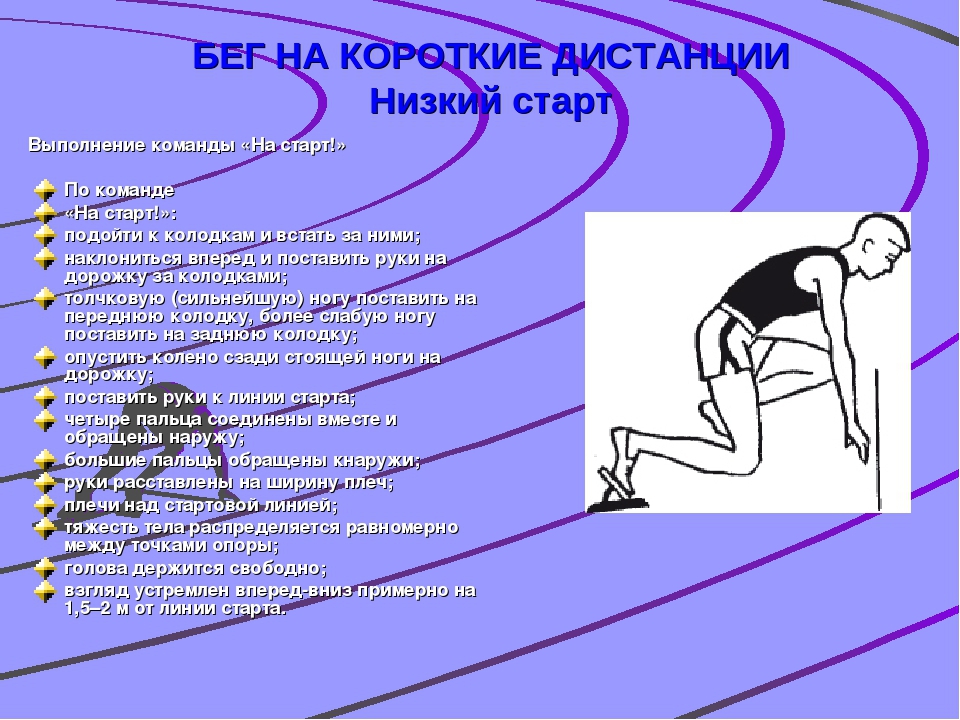

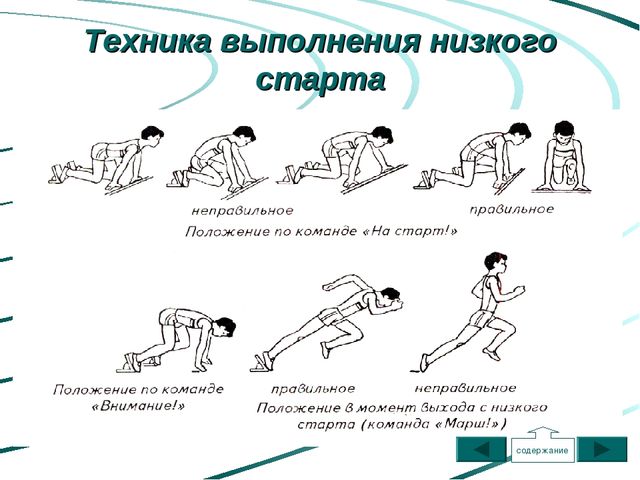

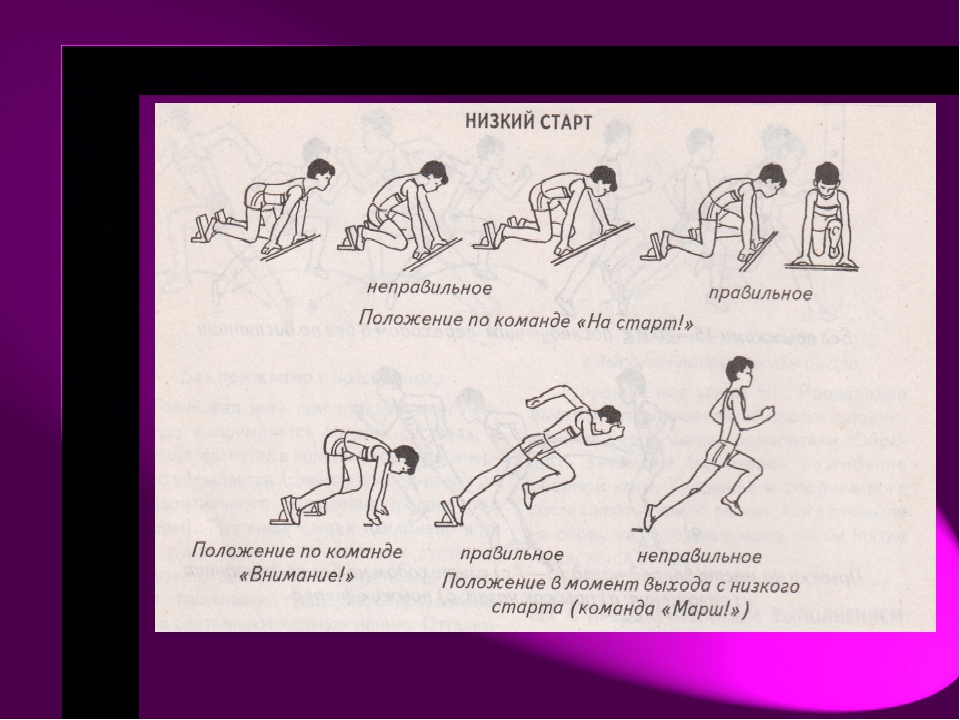

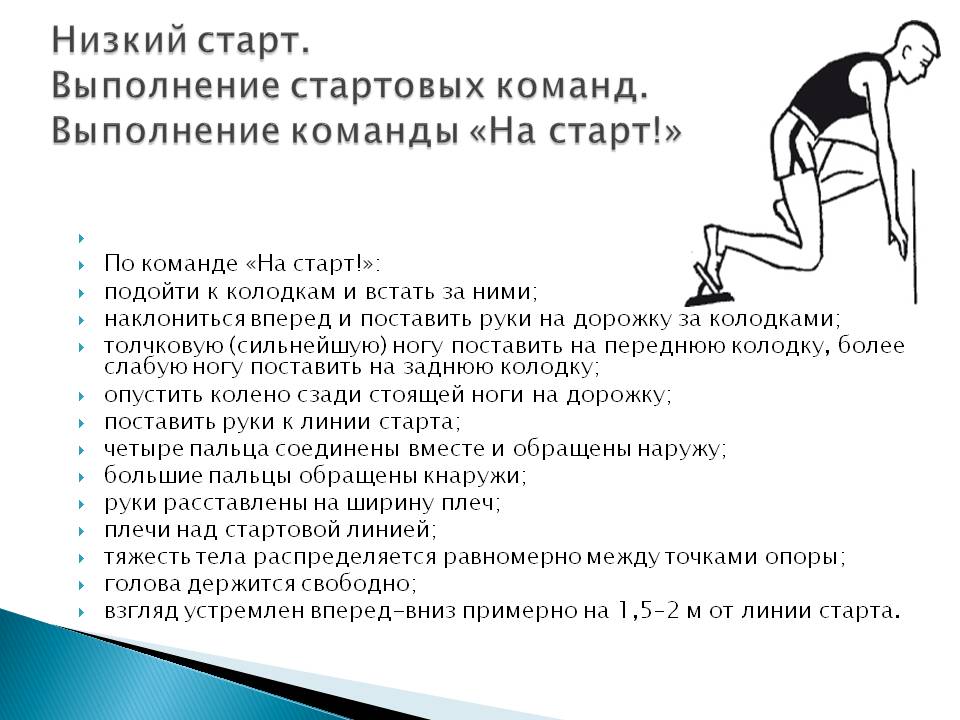

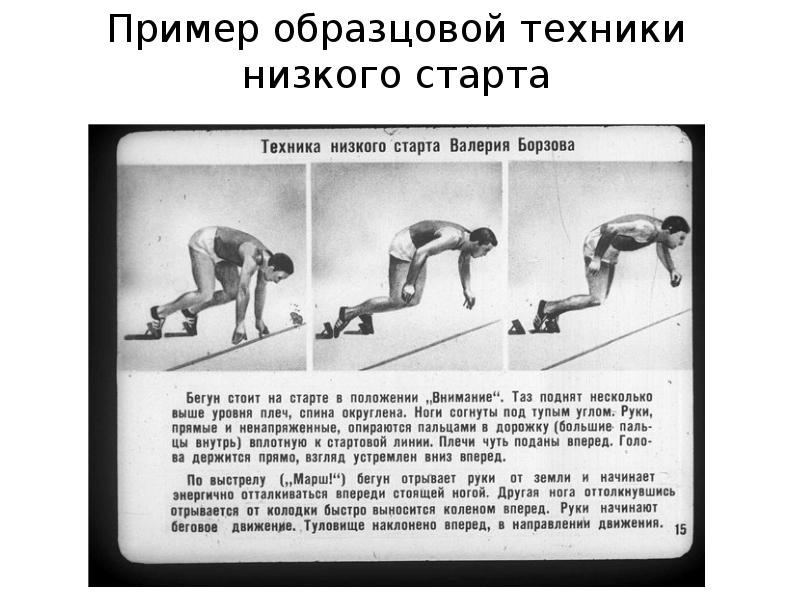

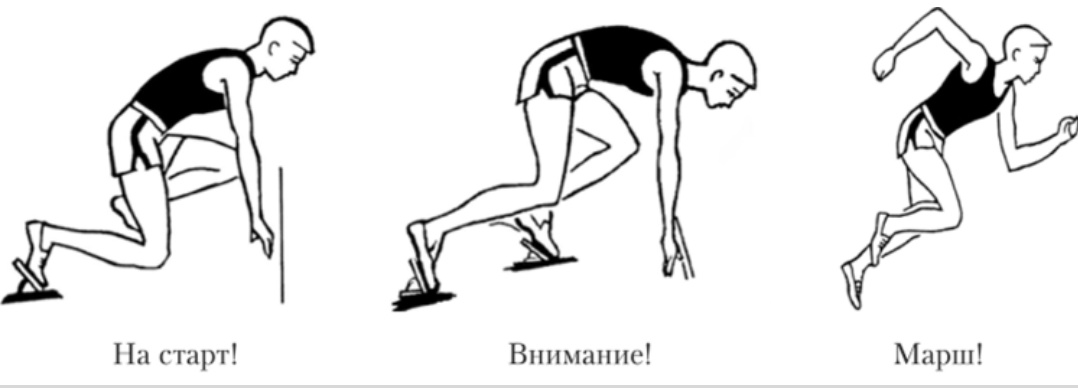

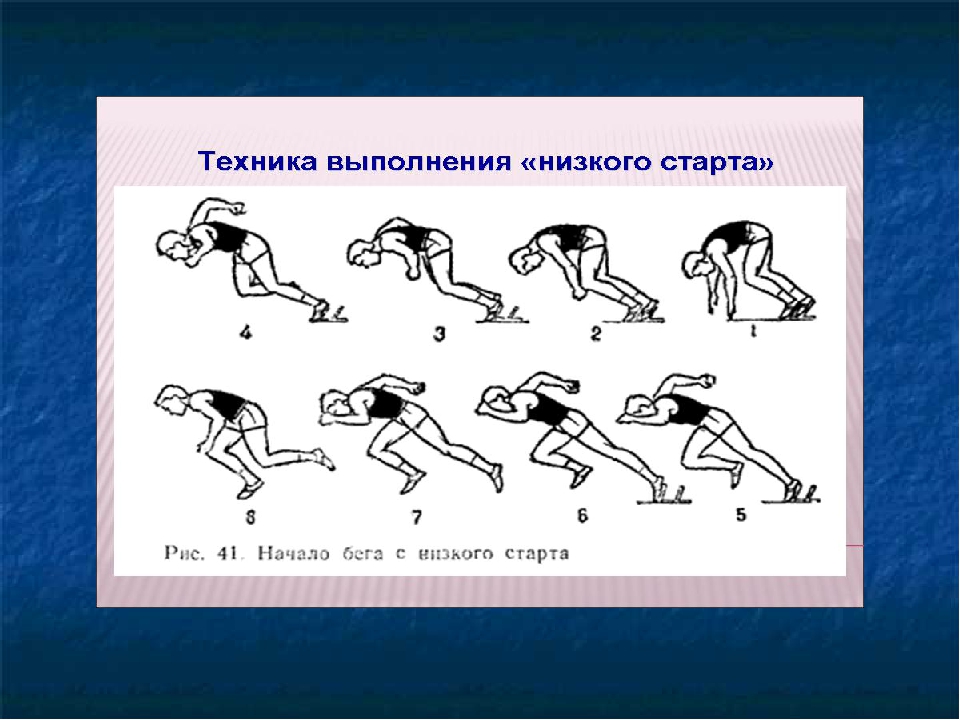

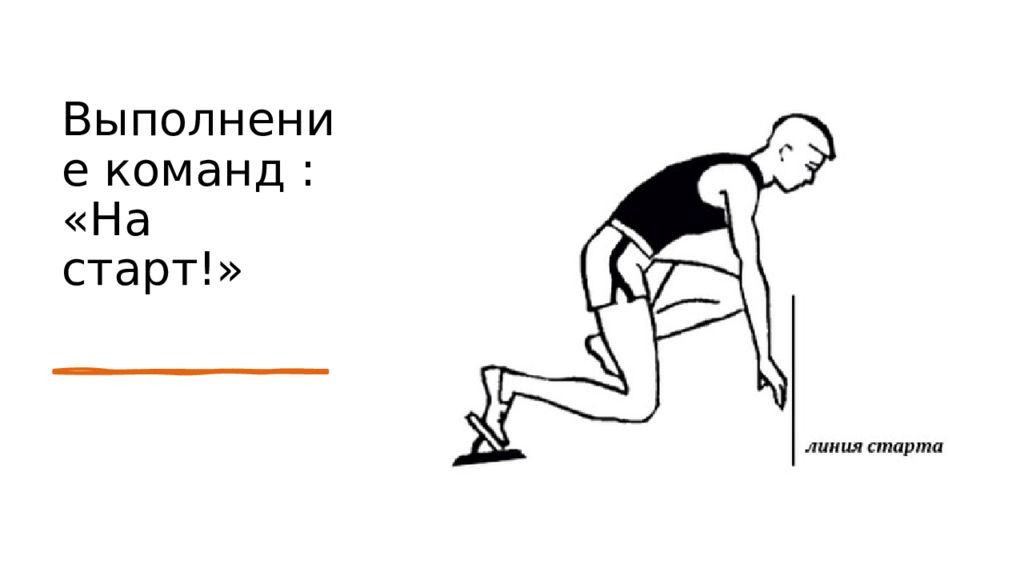

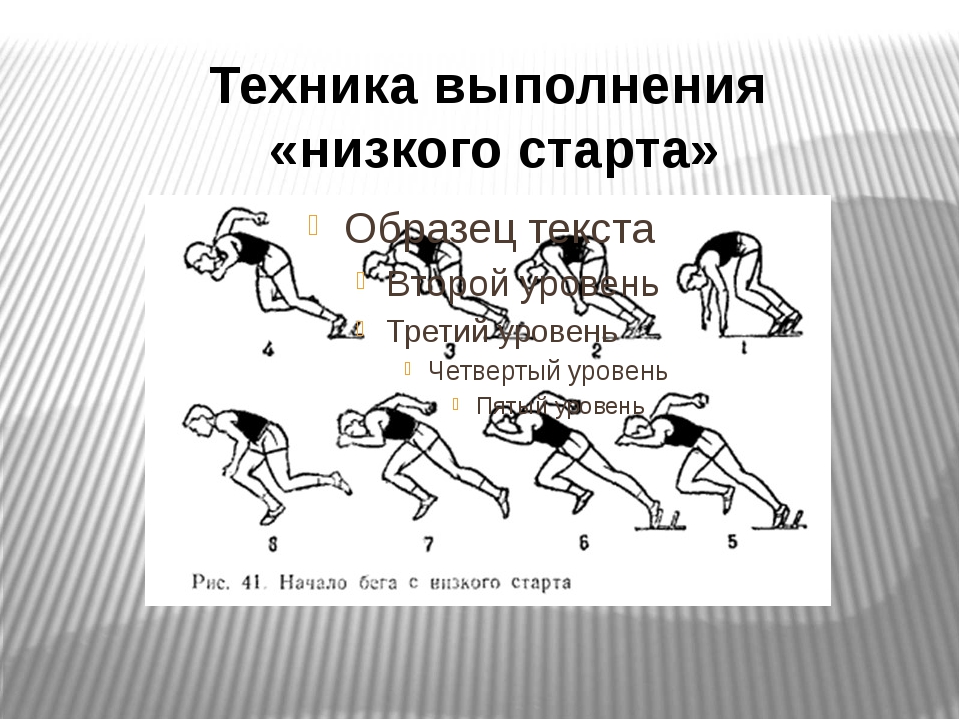

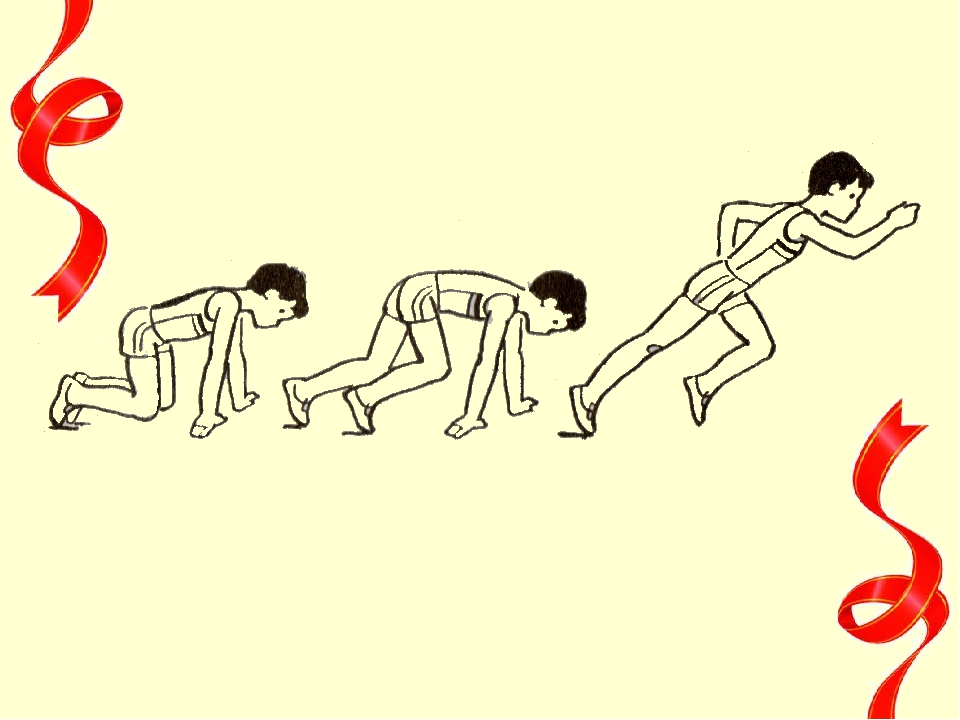

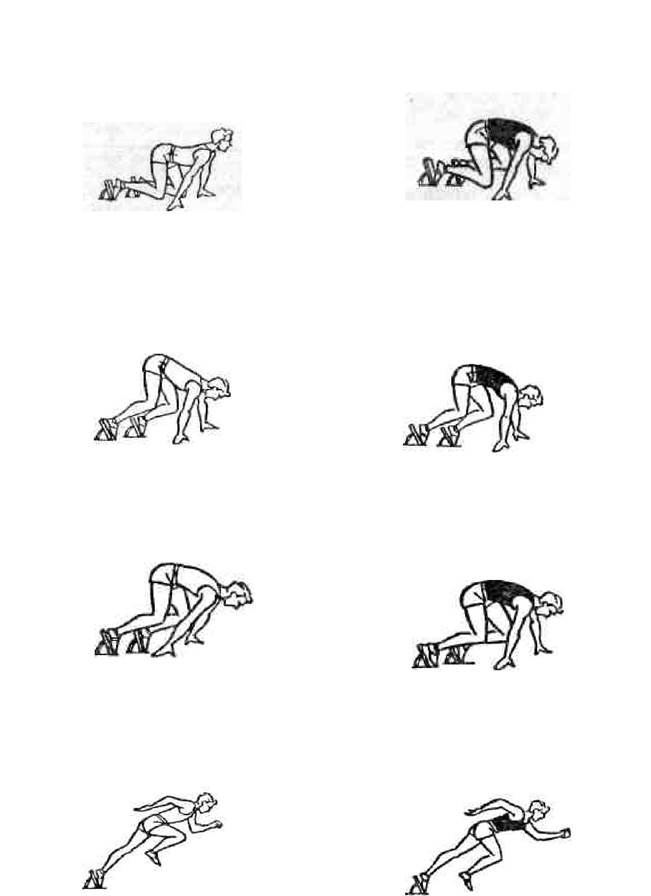

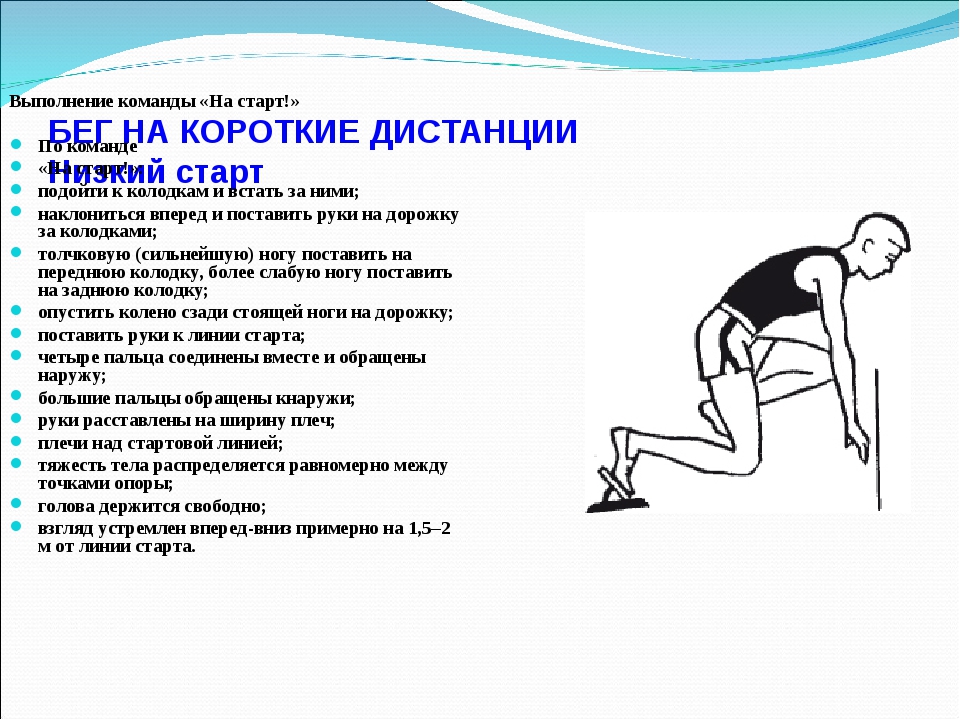

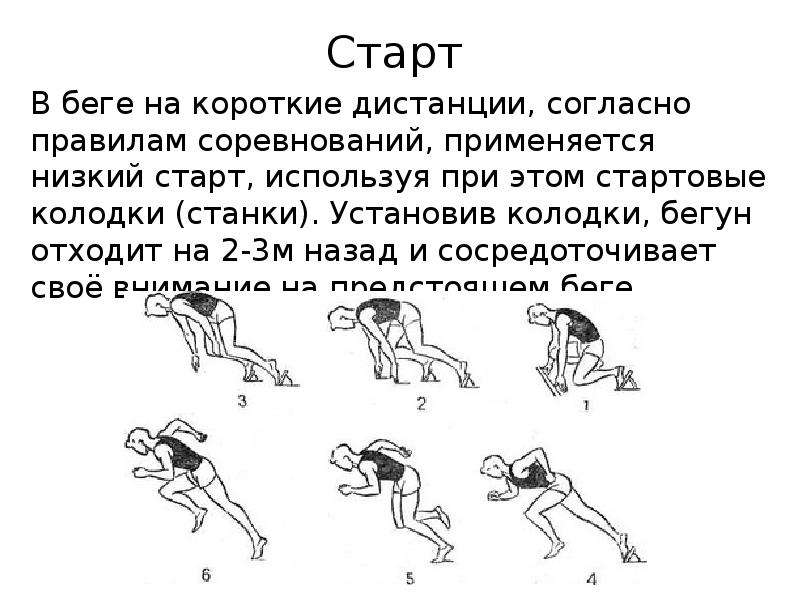

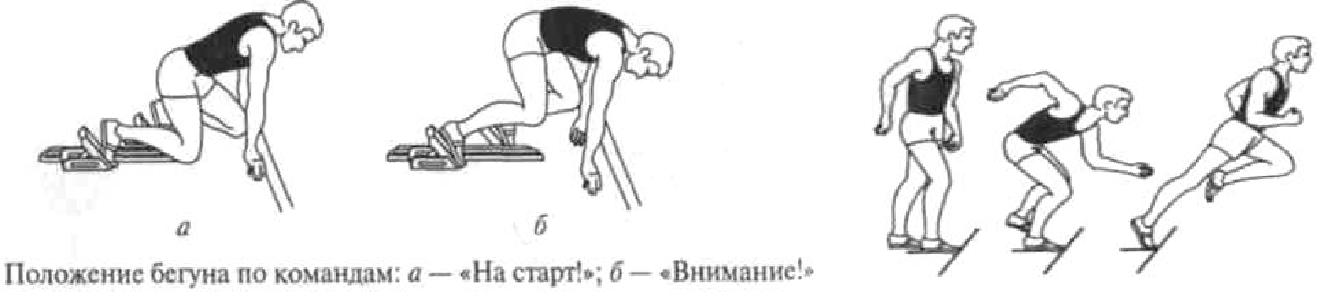

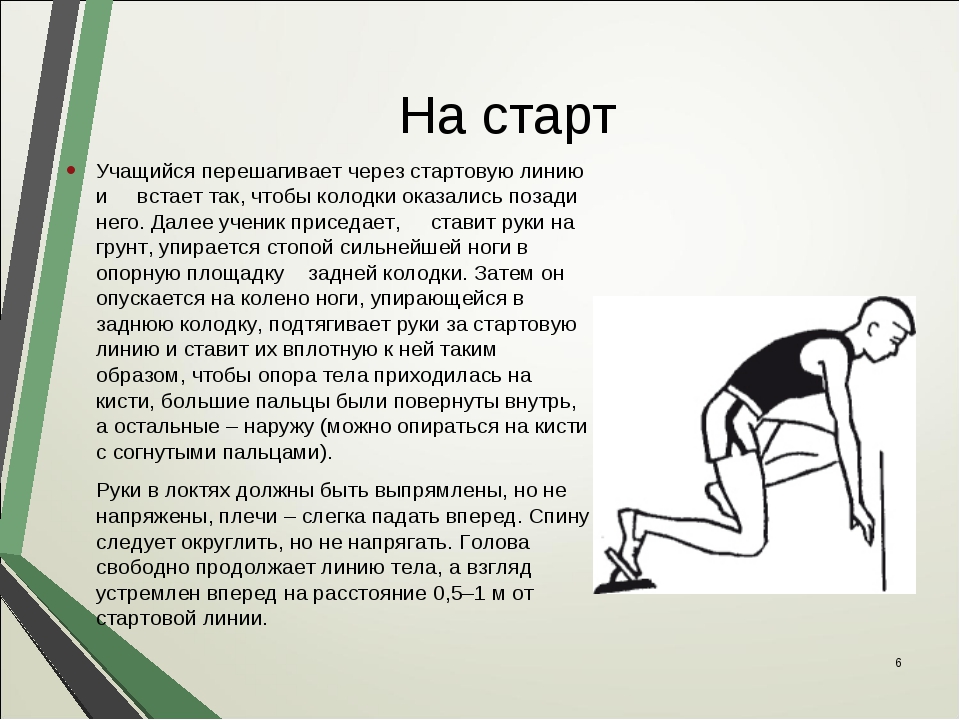

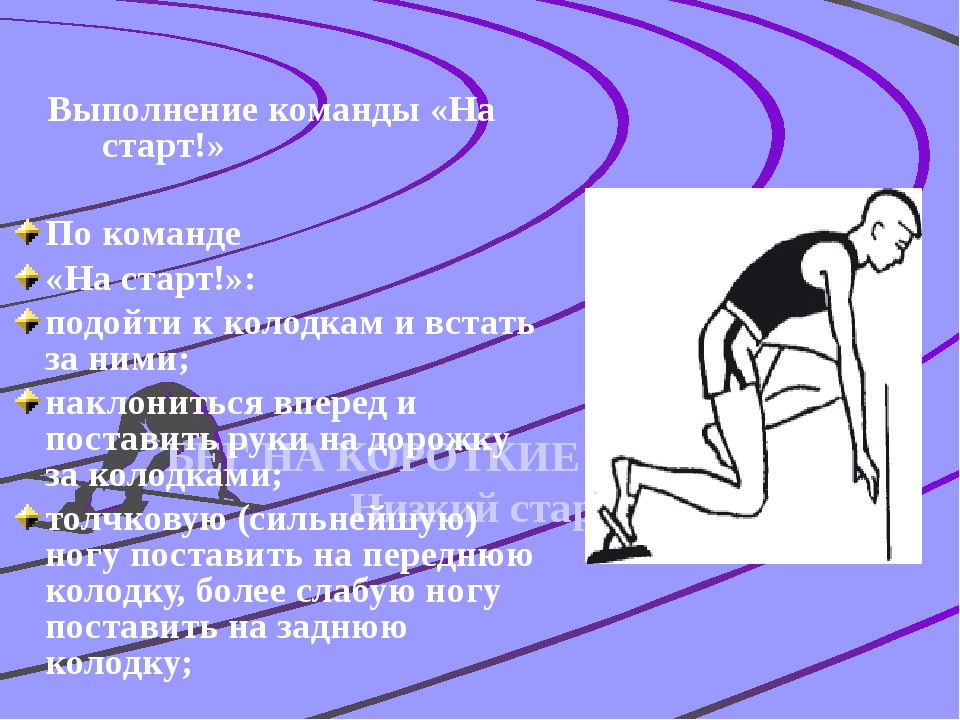

По команде «На старт!» нужно встать впереди колодок, присесть, поставить руки за стартовой линией, упереться одной стопой в колодку, расположенную впереди, а другой стопой в колодку, установленную позади. Опорная площадка передней колодки должна быть наклонена под углом 45—60°, задняя — под углом 60—80°. Расстояние между колодками по ширине равняется длине стопы. Если колодки не используются, то упираться нужно на пятки.

Упираемся на колено сзади стоящей ноги. Руки ставим на ширину плеч, плечи находятся над стартовой линией. Четыре пальца соединены вместе и направлены наружу, большие пальцы рук направлены внутрь. Вес тела нужно распределить равномерно. Спина округлена, но не напряжена, голова продолжает линию тела, взгляд устремлён вперёд.

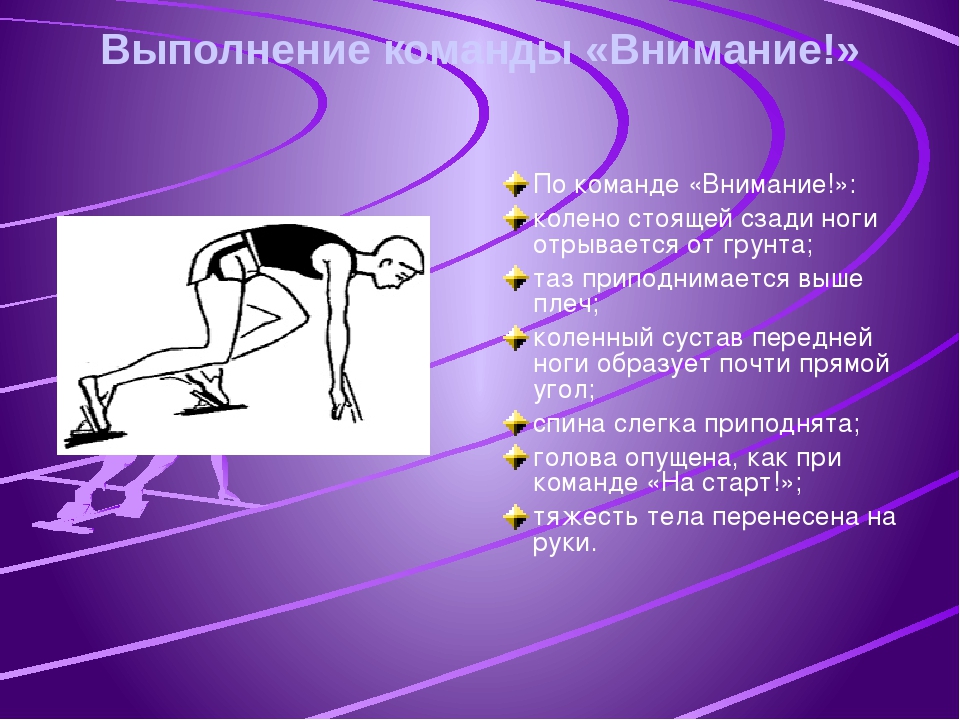

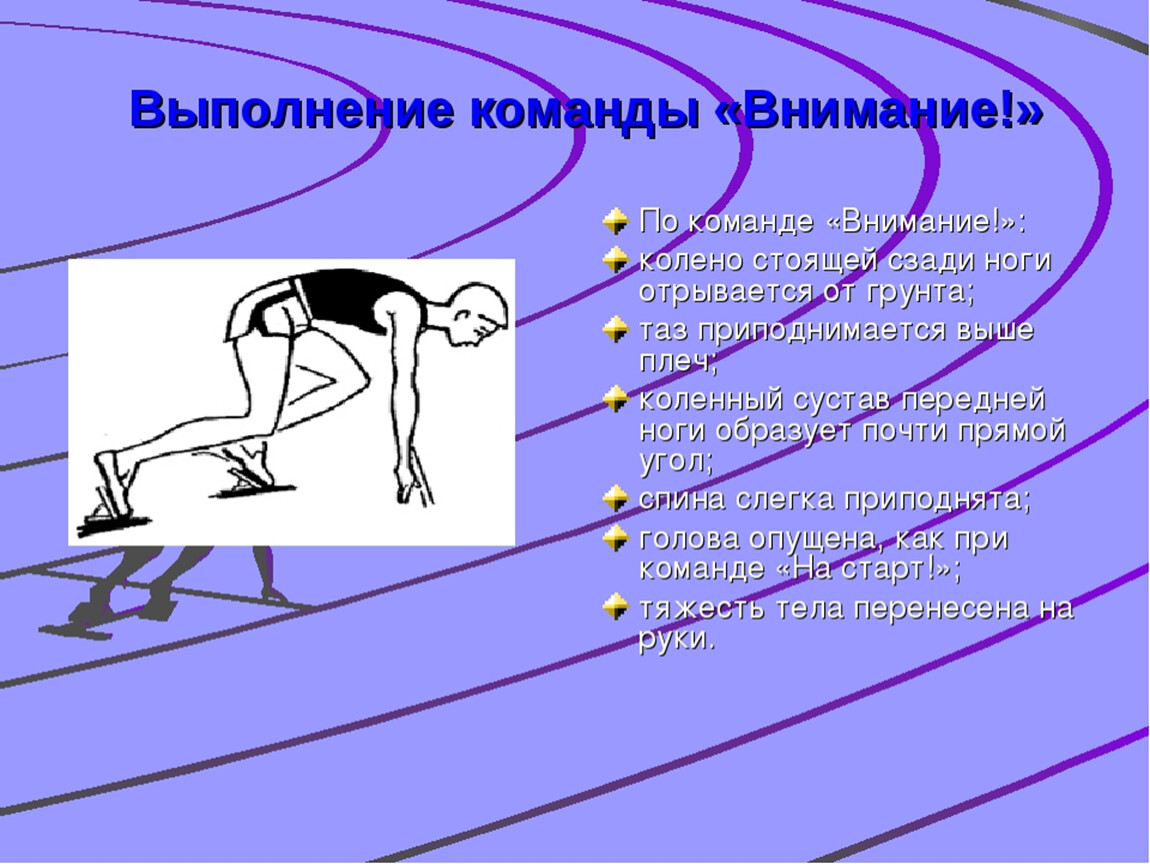

По команде «Внимание!» нужно оторвать пятки от поверхности, приподнять таз и напрячь мышцы. Тяжесть тела распределяется между руками и впереди стоящей ногой. Взгляд направляется вперёд-вниз.

Вторая фаза. Стартовый разбег.

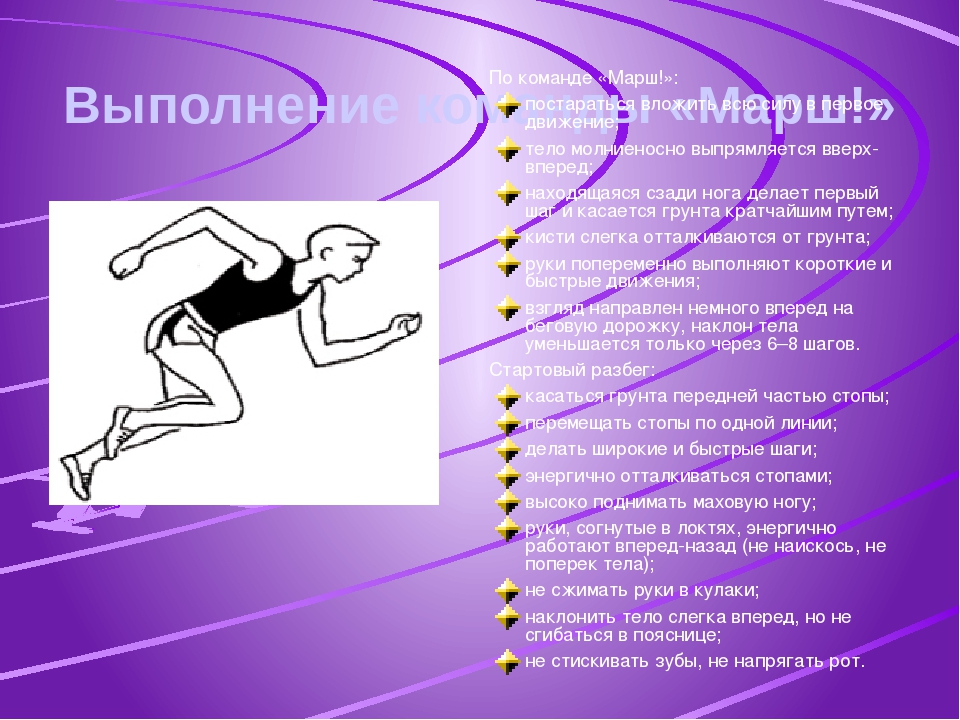

По команде «Марш!» спортсмен отталкивается ногами и делает первый широкий шаг с максимальной мощностью. С каждым шагом тело должно выпрямляться, что позволит бегуну набрать максимальную скорость и поддерживать ее до финиша.

Движения рук должны быть энергичными и полностью соответствовать движению ног. Не нужно сжимать кулаки и выворачивать кисти.

Третья фаза. Бег по дистанции.

Во время движения по дистанции туловище наклоняется на 12—15°. При отталкивании, плечи чуть отводятся назад, а в фазе полета наклон повышается. Стопы нужно ставить вдоль одной линии, при этом ноги касаются поверхности дорожки передней частью стопы.

Четвёртая фаза. Финиширование.

Ближе к финишу необходимо повысить частоту шага и интенсивность движения рук. Прыжком финишировать нельзя. После финиша нужно замедлить бег и перейти на ходьбу.

Прыжком финишировать нельзя. После финиша нужно замедлить бег и перейти на ходьбу.

При сдаче норм ГТО 3 ступени предлагается выбрать дистанцию 60 или 30 метров.

Чтобы получить золотой значок, мальчик должен пробежать 30 метров за 5,1 секунду, девочка — за 5,3. Дистанцию в 60 метров за золото мальчик должен пробежать за 9, 5 секунд, а девочка — за 10, 1.

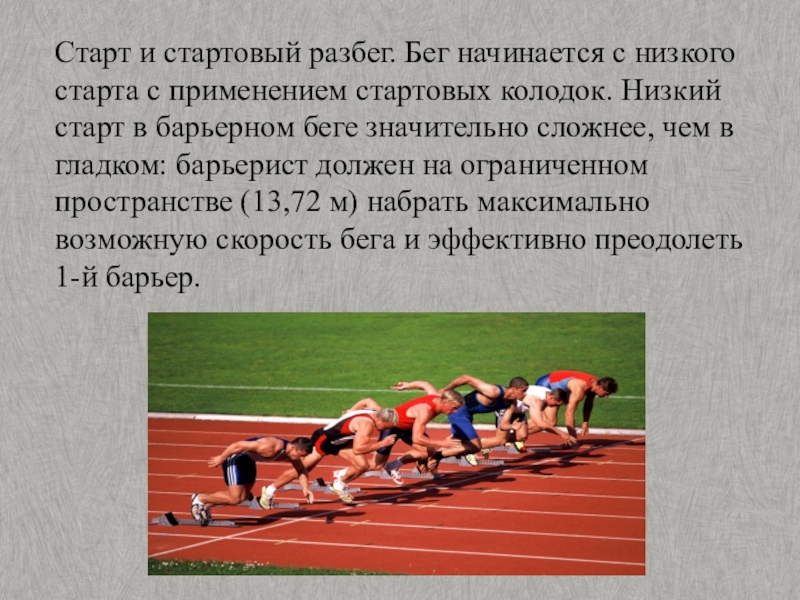

Бег на длинные дистанции – 1000, 1500 и 2000 метров начинается с высокого старта.

По команде «На старт!» спортсмен ставит на всю стопу сильнейшую ногу перед стартовой линией, не заступая на неё.

По команде «Внимание!» наклоняется вперёд и переносит вес тела на согнутую в колене впереди стоящую ногу. Руку, разноименную впереди стоящей ноге, выносит вперед, а одноименную отводит назад.

По команде «Марш!» начинается движение. Длина шагов и скорость постепенно увеличивается.

Особое внимание на длинных дистанциях нужно уделять дыханию.

Дыхание при беге должно быть естественным, ритмичным и глубоким. Дышать нужно одновременно носом и полуоткрытым ртом, выдыхать следует активно.

Дышать нужно одновременно носом и полуоткрытым ртом, выдыхать следует активно.

При сдаче норм ГТО 3 ступени предлагается на выбор бег на 1500 м или 2000 м. Дистанцию на 1500 м на золотой значок мальчик должен пробежать за 6 минут 50 секунд, девочка – за 7 минут 14 секунд. Дистанцию 2000 м мальчик должен пробежать за 9 минут 20 секунд, девочка – за 10 минут 40 секунд.

Легкоатлетические беговые упражнения. Чтобы легко преодолевать различные дистанции, нужно тренироваться, выполнять легкоатлетические беговые упражнения. Рассмотрим несколько таких упражнений.

Не забываем, что перед беговыми упражнениями необходимо провести разминку и лёгкую растяжку.

Имитационные упражнения. Для отработки правильной техники старта хорошо проводить имитационные упражнения, отрабатывая правильное положение туловища при высоком и низком старте.

Беговые упражнения. Полезно тренироваться, используя разные виды бега – медленный бег на передней части стопы, бег с высоким подниманием бедра, семенящий бег с переходом на обычный шаг, бег прыжками, бег с захлёстыванием, бег через предметы, бег с предметами.

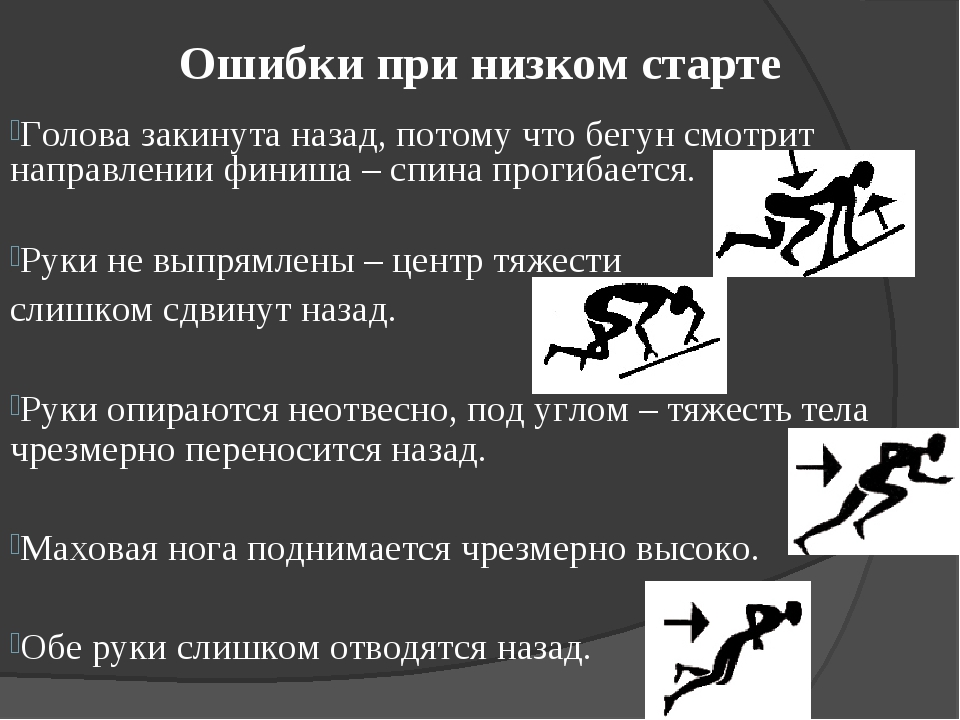

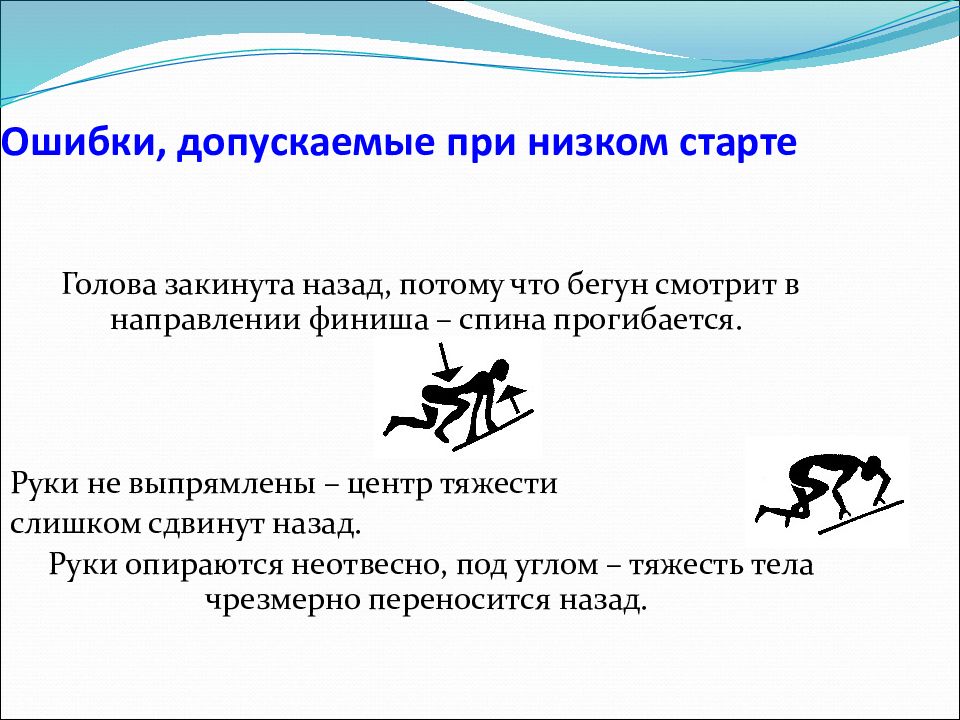

Важно выполнять упражнения, фиксировать свои ошибки и исправлять их.

ПРИМЕРЫ И РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОГО МОДУЛЯ

- Фазы бега

Расставьте по временной шкале фазы бега

Ответ:

1 | 2 | 3 | 4 |

Старт | Стартовый разбег | Бег по дистанции | Финиш |

- Дистанции

Рассортируйте дистанции по протяженности.

Короткие | Длинные/средние |

1000 м, 30 м, 60 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 100 м, 200 м, 400 м, 2000 м

Ответ:

Короткие | Длинные/средние |

30 м | 1000 м |

60 м | 1500 м |

100 м | 2000 м |

200 м | 3000 м |

400 м | 5000 м |

Техника низкого старта | VSEBEGOM.

ru

ru

Источник: vsebegom.ru

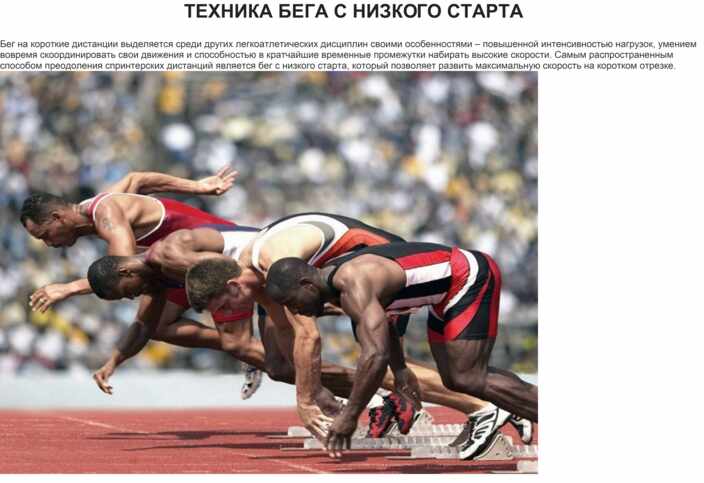

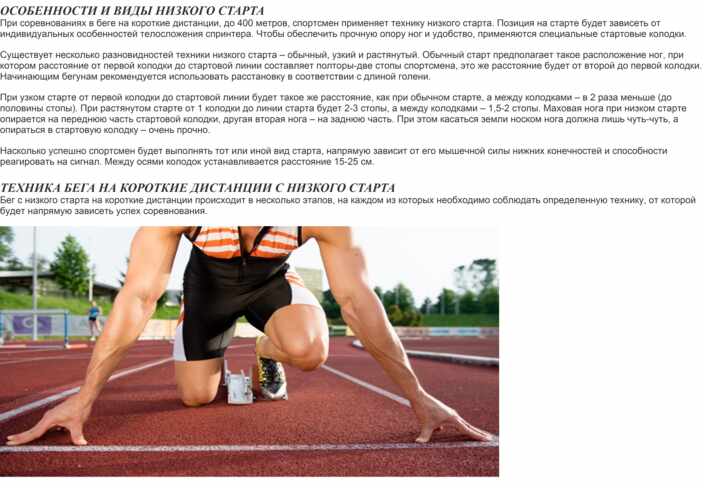

Бег на короткие дистанции отличается тем, что требует развить максимальную короткий промежуток времени. Это большие нагрузки и нужна высокая координация движений. Здесь на счету каждая доля секунды, ведь любое промедление снижает шансы на победу. Техника низкого старта с самого начала обеспечить высокий темп движения. Это способ начала бега, при котором обеспечиваются мощный первоначальный рывок и быстрый набор скорости.

Из Истории

История спорта говорит о том, что изначально в легкой атлетике применялся высокий старт, то есть положение тела бегуна было практически вертикальным. Это не было самым удачным решением, поэтому атлеты пытались использовать какие-то ухищрения, например, опирались на палки или каменные плиты, брали в руки камни или деревянные брусья. А решение проблемы подсказывала сама природа, только эту подсказку увидели лишь в XIХ веке.

Поза, которую принимает спортсмен на низком старте, специфична: руки упираются в землю, упор на колено. Сейчас она нам вполне привычна. Но так было не всегда: впервые такую позу на старте принял в 1997 году американский бегун Чарльз Шерилл, чем очень возмутил и судью и зрителей. Но результаты Шерилла в забегах убедительно доказали, что был прав спортсмен, а не судья. Шериллу начали подражать другие бегуны – и тоже стали добиваться высоких результатов в забегах. А сам Шерилл подсмотрел эту позу у австралийских кенгуру, которые перед началом бега принимают очень похожую позицию: пригибается к земле, а потом резко выбрасывает тело вперед. Так, благодаря наблюдательности спортсмена и логичности природы было положено начало использованию техники низкого старта.

Сейчас она нам вполне привычна. Но так было не всегда: впервые такую позу на старте принял в 1997 году американский бегун Чарльз Шерилл, чем очень возмутил и судью и зрителей. Но результаты Шерилла в забегах убедительно доказали, что был прав спортсмен, а не судья. Шериллу начали подражать другие бегуны – и тоже стали добиваться высоких результатов в забегах. А сам Шерилл подсмотрел эту позу у австралийских кенгуру, которые перед началом бега принимают очень похожую позицию: пригибается к земле, а потом резко выбрасывает тело вперед. Так, благодаря наблюдательности спортсмена и логичности природы было положено начало использованию техники низкого старта.

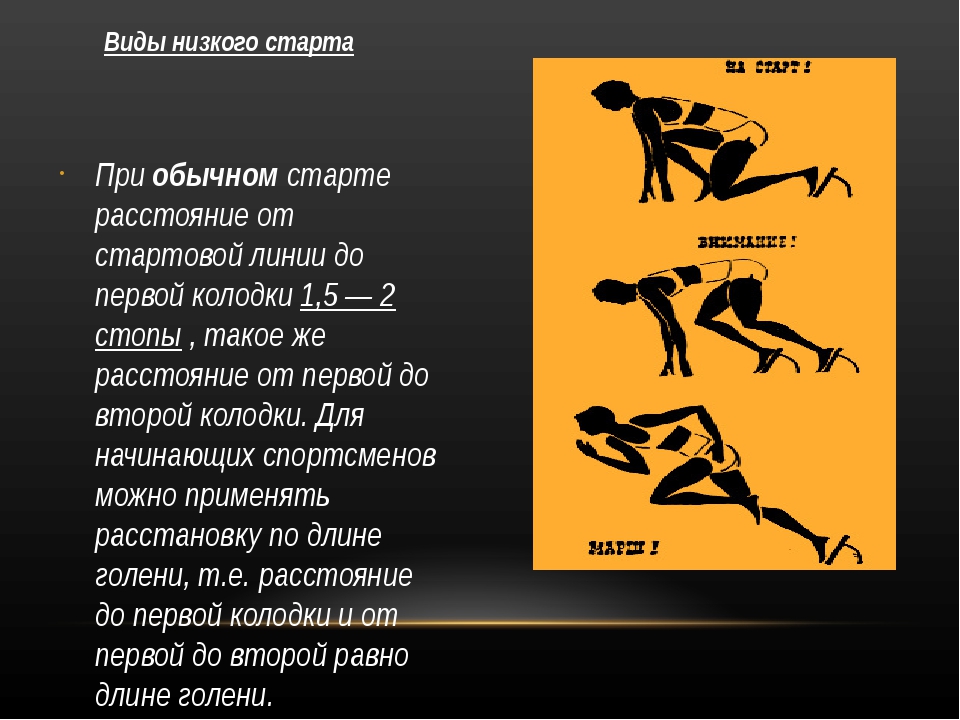

Разновидности низкого старта

У техники низкого старта существует несколько разновидностей:

- обычная;

- узкая;

- растянутая

Обычный низкий старт ноги располагаются так, чтобы расстояние от первой колодки до стартовой линии и от первой до второй колодки составляло примерно две стопы бегуна.

Узкий старт расстояние от первой колодки до стартовой линии составляет две стопы бегуна, а расстояние между колодками в два раза меньше (уже).

Растянутый старт расстояние от первой колодки до стартовой линии составляет 3 стопы, а расстояние между колодками – две стопы.

При низком старте маховая нога опирается на переднюю часть стартовой колодки, а толчковая – на заднюю, стопа касается земли только носком, а вот на стартовую колодку опирается очень прочно. Подбор вариантов низкого старта индивидуален и зависит от особенностей каждого спортсмена. Расстояние между осями колодок обычно устанавливается в 15-25 см.

Стартовые колодки и станки

Без использования этого бегового оборудования техника бега с низкого старта практически невозможна. Станки и колодки стартовые – это приспособления для упора и отталкивания при старте.

Стартовый станок представляет собой продолговатый корпус из металла или сплава алюминия. К обеим его сторонам крепится по одной площадке, угол наклона которых может меняться в зависимости от потребностей и индивидуальных особенностей атлета. Дополнительно площадки двигаются по специальным выемкам (пазам) и могут быть закреплены в любом их месте. Корпус станка стационарно крепится в грунте, на нем нанесены деления, по которым устанавливается нужное расстояние между площадками. Площадки имеют специальные прорези, в которые вставляются шипованные кроссовки.

Дополнительно площадки двигаются по специальным выемкам (пазам) и могут быть закреплены в любом их месте. Корпус станка стационарно крепится в грунте, на нем нанесены деления, по которым устанавливается нужное расстояние между площадками. Площадки имеют специальные прорези, в которые вставляются шипованные кроссовки.

Стартовые колодки отличаются от станка тем, что каждая из них представляет законченную конструкцию, предназначенную для каждой ноги спортсмена в отдельности. Колодка состоит из корпуса, к которому прикреплена на шарнирах площадка, которую можно закреплять в любом удобном положении. Так же, как и станок, колодки надежно крепятся к грунту, но они еще могут и складываться, что делает их гораздо удобнее станка.

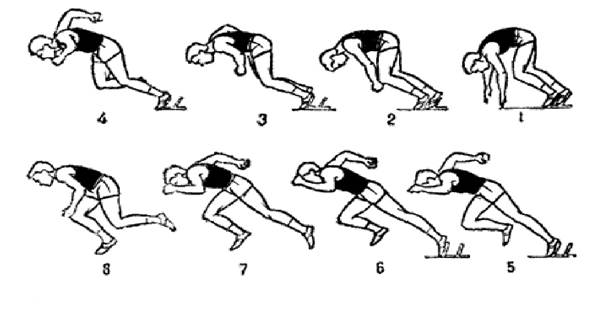

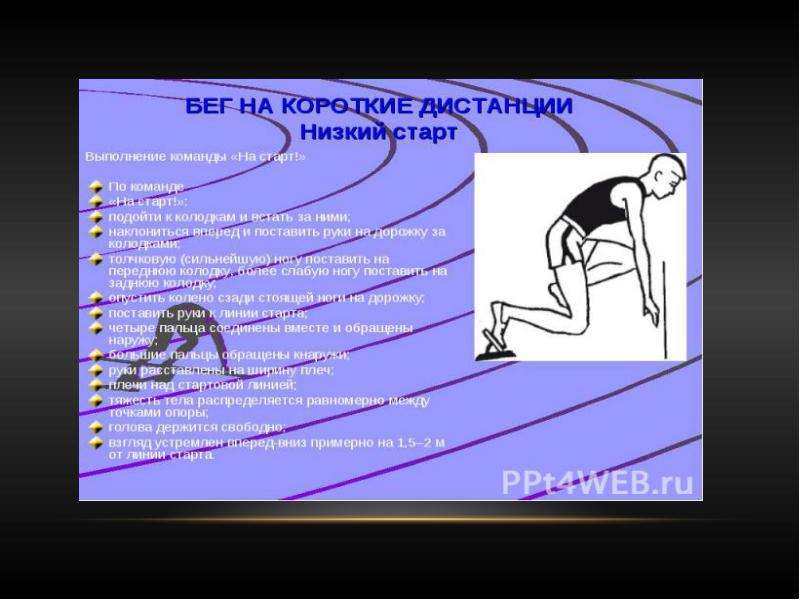

Техника бега на короткие дистанции с низкого старта

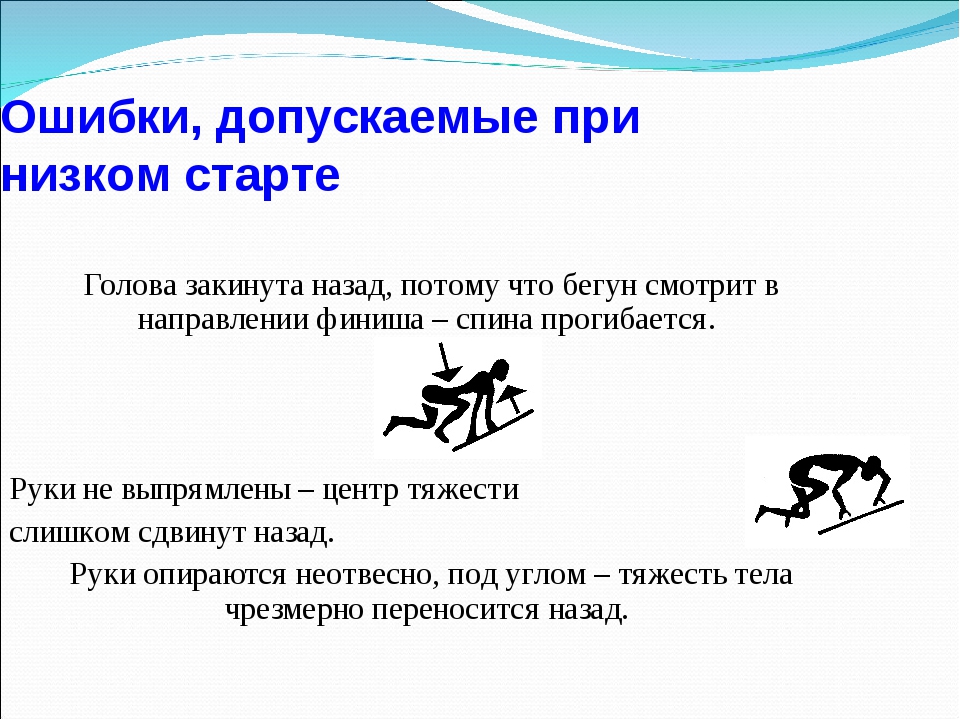

Команда «На старт»: бегун ногами упирается в колодки, руки ставит к стартовой черте и опускается на колено ноги, расположенной сзади. Профессионально такое положение называется пятиопорным. Спина ровная, голова расположена параллельно ей; взгляд направлен на точку, расположенную в метре от стартовой линии; руки выпрямлены в локтях и расставлены немного шире плеч, опираются на указательный и большой пальцы; опора ног на стартовые колодки; стопы касаются земли только носком кроссовок.

Команда «Внимание»: бегун отрывает колено задней ноги от опоры и приподнимает таз на ладонь выше плеч; плечи выдвигаются вперед, за стартовую линию и опираются на руки. Очень важный момент техники низкого старта – угол сгиба ног в коленях. У передней ноги этот угол должен составлять примерно 100 градусов, а задней – примерно 120 градусов; угол между корпусом и бедром составляет 25 градусов. При отработке приемов техники низкого старта на тренировках для отработки правильной постановки ног применяют транспортиры. При получении команды «Внимание» бегун должен максимально расслабить плечевой пояс и корпус, но при этом быть максимально внимательным и готовым к началу движения.

Важно: опытные спортсмены посвящают отработке техники низкого старта очень много тренировочного времени, доводя приемы максимально быстрого схождения со стартовой линии до автоматизма.

Команда «Старт»: бегун мощно отталкивается от колодок задней ногой, а от старта – рукой и начинает одновременное с отталкиванием от колодки передней ноги маховое движение задней ногой. Руки двигаются одновременно, но чаще ног, чтобы задать нужный темп ногам. Особое внимание на старте следует уделить правильному положению корпуса и головы – это очень влияет на результативность.

Руки двигаются одновременно, но чаще ног, чтобы задать нужный темп ногам. Особое внимание на старте следует уделить правильному положению корпуса и головы – это очень влияет на результативность.

Стартовый разгон

Его дистанция составляет 15-30 метров и его задачей является набор максимальной скорости бега. При стартовом разгоне крайне важно правильно сделать первые шаги:

- Сильно оттолкнуться и начать быстрое движение;

- Первые пять шагов бежать еще с наклоном корпуса, но затем постепенно поднимать его;

- Подъем бедра по отношению к выпрямленной передней ноге должен составлять угол в 90 градусов, при этом бедро надо направлять не вверх, а вперед;

- Маховую ногу необходимо направлять назад и вниз, чтобы обеспечить дополнительные усилия при толчке тела вперед;

- Длина шага при стартовом разгоне составляет примерно 120 см. Необходимо сохранять эту длину и поддерживать равномерность частоты шагов;

- Одновременно с наращиванием скорости необходимо уменьшать величину ускорения так, чтобы к 30 метрам дистанции скорость составила примерно 95% от максимально возможной;

Важно: во время стартового разбега ускорение лучше достигается увеличением длины шага, чем их частоты. Однако следует контролировать постановку ног и не допускать её чрезмерного расширения, так как это приведет к сбою ритма движения.

Однако следует контролировать постановку ног и не допускать её чрезмерного расширения, так как это приведет к сбою ритма движения.

В спринте постановка стопы преимущественно на носок; опускать её на пятку, особенно на первых этапах дистанции, не рекомендуется. Ноги движутся вниз и назад, движения рук энергичные, но исключительно в вертикальной плоскости (перекрещивание не допускается) и несколько чаще, чем движения ног – так достигается лучшее ускорение.

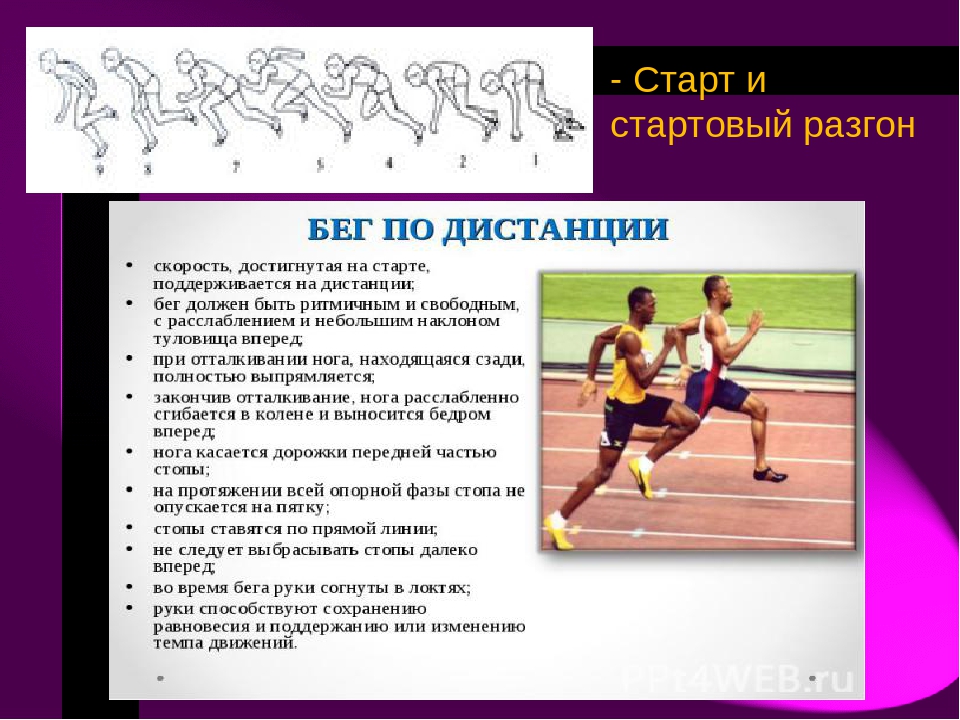

Бег по дистанции

После достижения максимальной скорости корпус следует держать под небольшим наклоном вперед, примерно 10-15 градусов, при этом наклон незначительно меняется во время отталкивания. Голову держать прямо, не закидывая её назад и не опуская вниз; направление взгляда – на финишную ленту. Лопатки сведены, плечи несколько отведены назад, стопы поставлены на носок и касаются поверхности упруго, по одной линии.

Руки в классическом положении: согнуты под углом в 90 градусов и активно работают в вертикальной плоскости; локти не растопыривать, кисти сжать, но без напряжения.

Финиш

Финишная дистанция начинается примерно за 20 метров до финиша. В этот момент утомление мышц уже чувствуется, длина бегового шага уменьшается. Задачей спортсмена на финишной дистанции является сохранить достигнутую скорость бега, для чего рекомендуется, при уменьшившейся длине, увеличить частоту шагов и в этом помогает увеличение частоты движения руками.

Финиш (конец забега) фиксируется в момент касания финишной черты. В спринте каждое мгновение имеет значение, поэтому, чтобы коснуться финиша скорее, применяются некоторые приемы. Например, можно сделать резкий поворот корпусом вперед, при этом руки отвести назад и как бы прыгнуть на финишную черту. Или финишировать боком: развернуть корпус вбок и бросить его к финишу плечом вперед.

Источник: vsebegom.ru

Методические рекомендации по технике бега с низкого старта

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Щучинск қаласы Жоғары техникалық мектебі

Высшая Техническая Школа г. Щучинск

Щучинск

Методические рекомендации.

По технике бега с низкого старта.

Подготовил: преподаватель

Физ.воспитания: Новиков В.В.

2013г.

Низкий старт

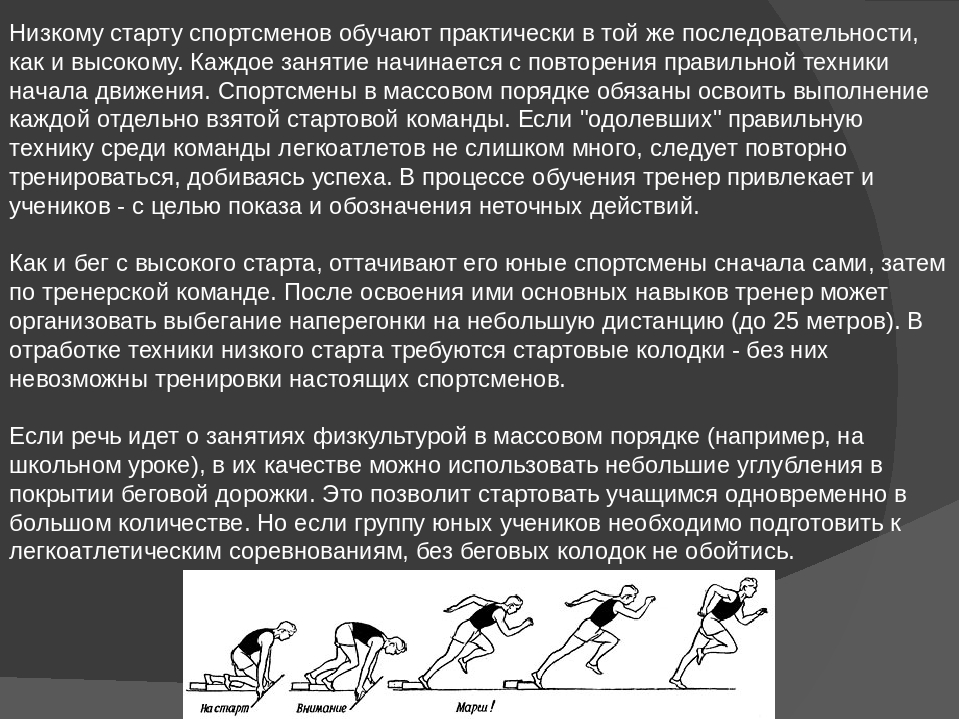

Низкий старт- наиболее распространенный способ начала спринтерского бега, так как позволяет быстрее начать бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке. Для обеспечения удобства и прочности опоры ног используются стартовые колодки или стартовые станки.

Наиболее оптимальным для школьной практики является такой способ установки стартовых колодок, когда передняя колодка для сильнейшей (толчковой) ноги устанавливается на расстоянии 1,5 стопы от линии старта, а задняя — на расстоянии 1-1,5 стопы от передней (или на расстоянии длины голени от передней колодки). Опорная площадка передней колодки наклонена под углом 45-60°, задняя — под углом 60-80°. Расстояние между колодками по ширине обычно равно длине стопы.

По команде: «На старт!» учащийся перешагивает через стартовую линию и встает так, чтобы колодки оказались позади него. Далее ученик приседает, ставит руки на грунт, упирается стопой сильнейшей ноги в опорную площадку задней колодки. Затем он опускается на колено ноги, упирающейся в заднюю колодку, подтягивает руки за стартовую линию и ставит их вплотную к ней таким образом, чтобы опора тела приходилась на кисти, большие пальцы были повернуты внутрь, а остальные — наружу (можно опираться на кисти с согнутыми пальцами).

Руки в локтях должны быть вы1iрямлены, но не напряжены, плечи — слегка падать вперед. Спину следует округлить, но не напрягать. Голова свободно продолжает линию тела, а взгляд устремлен вперед на расстояние 0,5-1 м от стартовой линии.

По команде: «Внимание!» ученик отрывает колено ноги, упирающейся в заднюю колодку, от земли, поднимает таз несколько выше плеч и подает туловище вперед вверх. Тяжесть тела перемещается на руки и впереди стоящую ногу. Переходить из положения «На старт!» в положение «Внимание!» следует плавно. Затем надо прекратить всякие движения, ожидая выстрела или команды: «Марш!».

Затем надо прекратить всякие движения, ожидая выстрела или команды: «Марш!».

После выстрела или команды: «Марш!» ученик отрывает руки от дорожки и одновременно отталкивается от колодок. Первой от колодки отрывается сзади стоящая нога, которая выносится вперед и слегка внутрь бедром. Чтобы сократить время и путь прохождения стопы от колодки до места ее постановки на грунт, первый шаг должен быть стелющимся, т.е. проносить стопу нужно возможно ближе к земле.

Благоприятные условия для наращивания скорости бега в возможно более короткий срок создаю тся благодаря достаточно острому углу отталкивания от колодок и наклонному положению тела спринтера при выходе со старта.

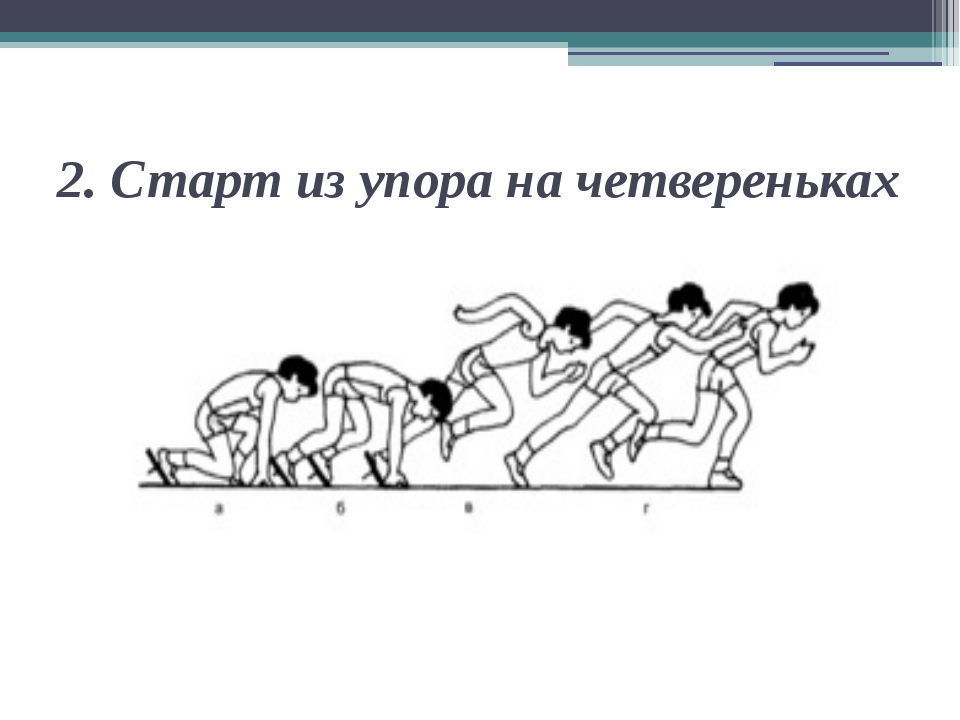

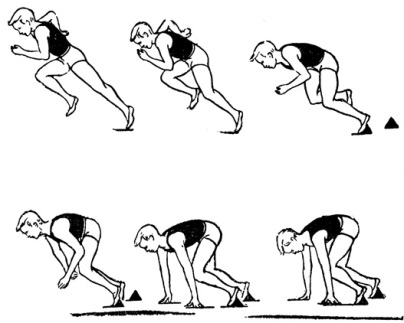

Методическая последовательность обучения технике низкого старта

Старты из различных исходных положений: из положения стоя согнувшись, из упора лежа согнувшись, из упора стоя на коленях, из упора стоя на одном колене (маховой ноги), туловище прямо, руки опущены вниз.

Стоять на сильно согнутой толчковой ноге, туловище горизонтально, другую ногу (прямую) отвести назад. Руки полусогнуты, одна впереди, другая сзади. Из этого положения начать бег, сохраняя горизонтальное положение туловища как можно дольше. З. Наклоны туловища в ходьбе. Впереди стоящая нога согнута, руки опущены. По сигналу учителя — резкое движение вперед головой и плечами. Нога, стоящая сзади, активным двикеггием бедра выносится вперед по кратчайшему пути, а нога, стоящая впереди, с нарастающим усилием проталкивает учащегося вперед, он принимает положение, как при беге с низкого старта в,момент ухода с колодок, и переходит на бег.

Руки полусогнуты, одна впереди, другая сзади. Из этого положения начать бег, сохраняя горизонтальное положение туловища как можно дольше. З. Наклоны туловища в ходьбе. Впереди стоящая нога согнута, руки опущены. По сигналу учителя — резкое движение вперед головой и плечами. Нога, стоящая сзади, активным двикеггием бедра выносится вперед по кратчайшему пути, а нога, стоящая впереди, с нарастающим усилием проталкивает учащегося вперед, он принимает положение, как при беге с низкого старта в,момент ухода с колодок, и переходит на бег.

4. Выполнение команд: «На старт!» и «Внимание!» без стартовых колодок. Учитель проверяет правильность принятия стартовых положений занимающихся и устраняет ошибки.

Только после того как все учащиеся освоят стартовые позиции, можно переходить к обучению бегу с низкого старта.

5. Бег с низкого старта без колодок (без сигнала и по сигналу учителя). Выполнение низкого старта без стартового сигнала необходимо для того, чтобы учащиеся могли сосредоточить внимание на правильности формы и ритма движений, а не на быстроте и силе выполнения. б. Установка стартовых колодок.

б. Установка стартовых колодок.

Выполнение команд: «На старт!», «Внимание!» с колодок. Положение по команде: «Внимание!» сохранять неподвижно 2-3 сек.

Выталкивание от стартовых колодок без шага приземления на руки. Впереди колодок можно положить мат для смягчения падения на кисти.

Прыжки в длину с места из положения низкого старта с колодок. Упражнения 8 и 9 выполняются для овладения техникой отталкивания.

Бег с низкого старта с колодок без сигнала.

Бег с низкого старта с колодок по сигналу учителя (команда: «Марш!», выстрел стартового пистолета, хлопок стартовой хлопушки). Учащимся дается установка на быстрое выполнение первого шага.

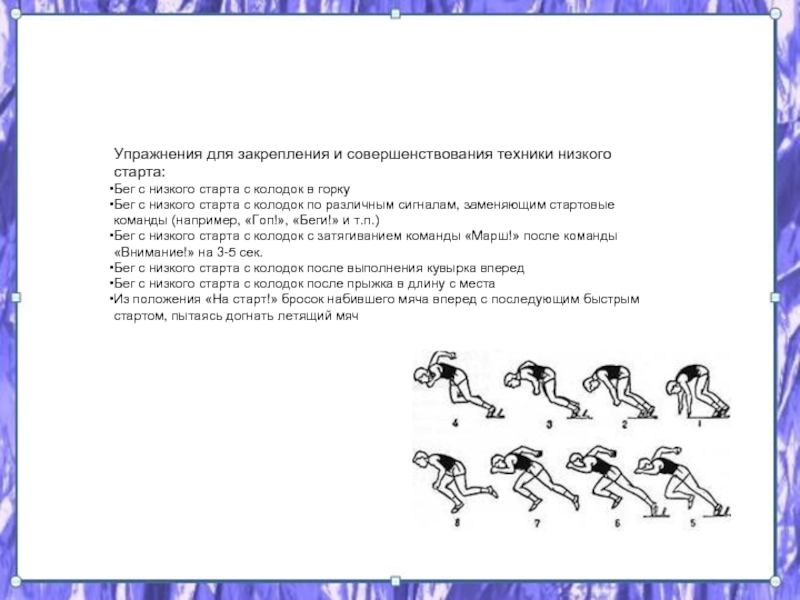

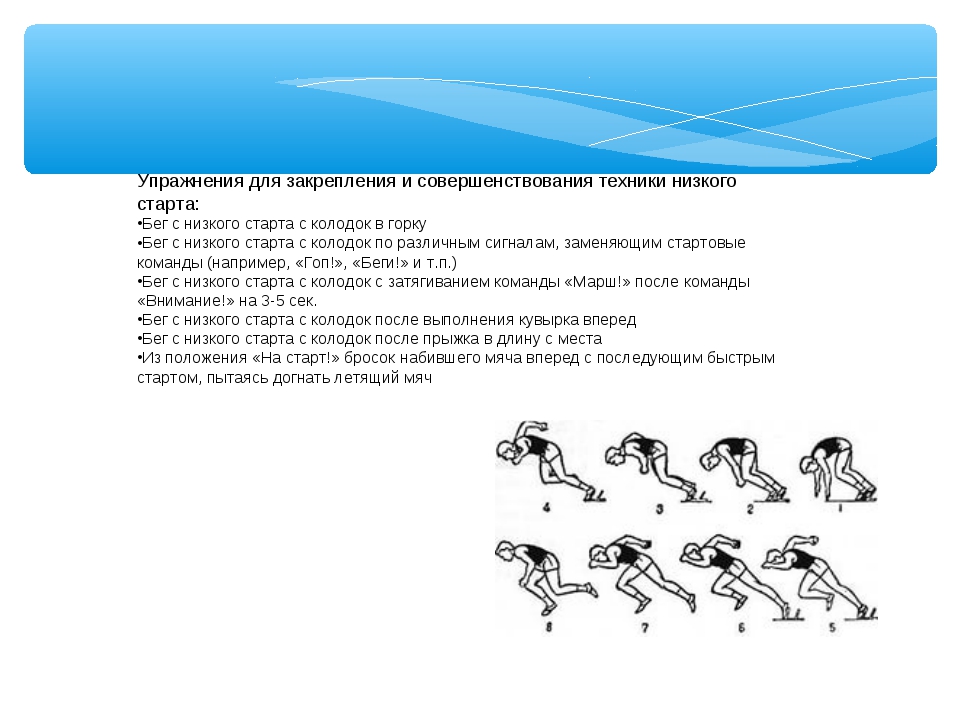

Упражнения для закрепления и совершенствования техники низкого старта

Бег с низкого старта с колодок в горку.

Бег с низкого старта с колодок по различным сигналам, заменяющим стартовые команды (например: «Гоп!», «Беги!» и т.п.).

Бег с низкого старта с колодок с затягиванием команды: «Марш!» после команды: «Внимание!» на 3-5 сек.

Бег с низкого старта с колодок после выполнения кувырка вперед.

Бег с низкого старта с колодок после прыжка в длину с места.

Из положения «На старт!» ‘бросок набивного мяча вперед с последующим быстрым стартом, пытаясь догнать летящий мяч.

Специальные упражнения

К коротким — спринтерским классическим дистанциям в легкого атлетике относятся: бег на 100, 200 и 400 м. В зимнее время, когда соревнования проходят в закрытых помещениях — манежах, к вышеперечисленным дистанциям прибавляется бег на 60 м.

Известно, что бег на короткие дистанции подразделяется на 4 фазы: старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Бегун должен уметь быстро выбегать со старта, развить высокую скорость в стартовом разбеге, достичь максимальной скорости во время бега на дистанции и по возможности еще увеличить ее на финише или сохранить скорость до финишной черты.

В своей работе мы порекомендуем вам комплекс упражнений для улучшения техники бега на короткие дистанции, ознакомим с комплексом упражнений для совершенствования низкого старта, стартового разбега, бега по дистанции и финиширования.

Для совершенствования техники низкого старта применяются следующие упражнения.

Выполнение команды «На старт!» (б-8 раз). Бегун выполняет команду «На старт!» следующим образом. Он приседает, ставит руки у стартовой линии, упирается ногой в впередистоящую колодку, другую ставит в заднюю стартовую колодку. Встав на колено сзади стоящей ноги, бегун ставит руки вплотную к линии старта, руки расставлены примерно на расстоянии ширины плеч. Четыре пальца руки ставятся вместе, большой отдельно, параллельно четырем пальцам. Туловище выпрямлено.

Выполнение команды «Внимание!» (6-8 раз). При вы полнении команды «Внимание!» бегун немного выпрямляет ноги, сзади стоящая нога поднимается, не касаясь поверхности дорожки, ОЦМ бегуна несколько перемещается вперед, таз поднимается выше уровня плеч, голова находится прямо по отношению к туловищу.

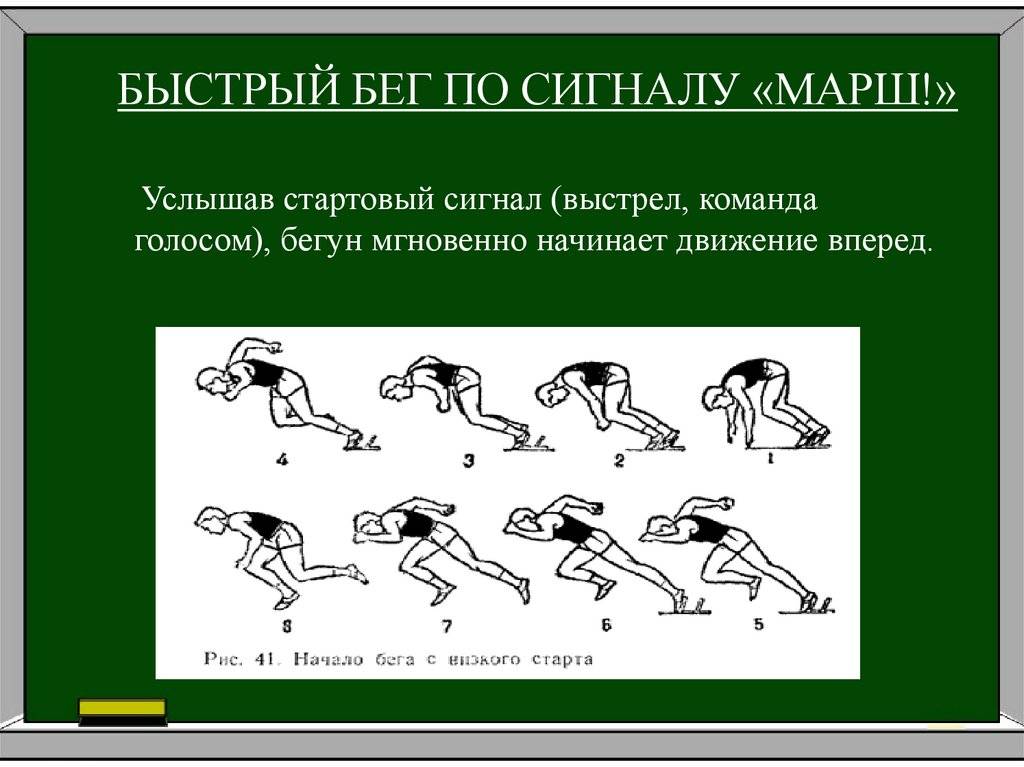

Быстрый бег по сигналу «Марш!» (б-8 раз).

Метание набивного мяча из различных исходных положений двумя руками вперед (б-8 раз).

Метание набивного мяча из различных исходных положений двумя руками вперед с последующим стартовым ускорением — 15-20 м (6-8 раз).

Прыжок в длину с места (8-10 раз).

Прыжок в длину из стартовых колодок (10 раз).

Выбегание со старта под планкой или резиновым жгутом (8-10 раз).

Упражнение с партнером. Выбегание со старта, партнер упирается руками в плечи бегуна, стоя лицом к бегуну. Бег с сопротивлением (8-10 раз х 20 м).

Старт с сопротивлением (с резиновым жгутом, который держит сзади партнер, с шиной (8-10 раз х 30 м).

Бег в гору (б-8 раз х 30-40 м).

Бег по лестнице (4х6 раз).

Выпрыгивание вверх из и.п. сед на одной ноге, другая прямая — «пистолетик» (8-10 раз). Для совершенствования стартового разгона используют многочисленные упражнения скоростно-силовой направленности, в основном это различные многоскоки, бег.

Прыжки на одной ноге (ЗхЗ0 м на каждую ногу).

Прыжки на двух ногах (5х30 м).

Прыжки «с ноги на ногу» (6х40-50 м).

Прыжки в длину с места (8-10 раз).

Тройной прыжок с места (8-10 раз).

Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (8-10 раз).

Прыжки по лестнице на одной ноге или двух ногах (2-3 раза на каждую ногу, 20 м).

Различные многоскоки в гору (прыжки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу): 2-3 раза на каждой ноге, 3 раза на двух ногах, 5-б раз с ноги на ногу.

Бег с барьерами (между барьерами пробегать в 3, 5 шагов; 4-5 раз х 50-60 м).

Выполнение прыжковых упражнений на время (прыжки, на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу).

Прыжки на одной ноге (2 раза х 20 м на каждую ногу).

Прыжки на двух ногах (2 раза х 20 м).

Прыжки с ноги на ногу (4 раза х 30-40 м).

Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (6-8 раз).

Прыжки на одной ноге через отметки (3-5 раз х 30 м на каждую ногу).

Прыжки с ноги на ногу через отметки.

Бег в гору (5, 6 раз х 30-40 м).

Бег с низкого старта на 30-40 м (3, 4 раза). (Обратить внимание на мощное быстрое отталкивание при сохранении стартового наклона туловища.)

(Обратить внимание на мощное быстрое отталкивание при сохранении стартового наклона туловища.)

Бег с высокого старта на 40 м (3-5 раз). (Выход со старта в наклоне.)

Основными средствами подготовки бегунов на короткие дистанции являются бег с максимальной скоростью и упражнения скоростно-силовой направленности.

Для того чтобы бегун быстро бежал по дистанции, он должен выполнять следующие упражнения:

Бег с максимальной скоростью на отрезках 60-80 м (4 раза).

Бег с низкого старта на дистанциях 30, 40. 60 м (5, 6 раз).

Бег с коду на 30 м (5 раз).

Для развития быстроты применяются средства в облегченных условиях.

Бег с горы 40-50 м (4-5 раз).

Бег по беговой дорожке с небольшой горки (первые 10-12 м бегун сбегает с небольшой горки с последующим пробеганием по дорожке) (4, 5 раз х 50 м).

Прыжки в длину с полного разбега (3-5 раз).

Бег через барьеры 50х60 м (5, 6 раз).

Бег на месте на время (3-5 раз х 30 сек.).

Различные многоскоки на время.

— Прыжки на одной ноге (3 раза х 20-30 м на каждую ногу).

— С ноги на ногу (4 раза х 40-50 м).

Для воспитания скоростной выносливости используют бег на различные дистанции. Бег на 150, 200 м с повтором каждой из дистанций является хорошим средством для воспитания скоростной выносливости.

Бег 150, 200 м х 3, 4 раза. Достаточно хорошо использовать переменный бег.

150 м х 4 раза переменный бег.

200 м х 3 раза переменный бег.

Бег с высоким подниманием бедра (30 м х 3 раза).

Быстрый бег через отметки (30-40 м х 6 раз).

Это упражнение необходимо для совершенствования ритма бега.

Быстрый бег с поворота на прямую и с прямой дорожки с входом в поворот. Бег 150 м х 3, 4 раза; 200 м х 3 раза.

Очень полезен для воспитания скоростной выносливости кроссовый бег.

Кроссовый бег 15-20 мин.

Для совершенствования 4-й фазы — финиширования — применяют следующие упражнения:

Наклон вперед на финишную черту с отведением рук назад при быстром беге (4-6 раз х 60 М).

Пробегания отрезков 50-60 м с максимальной скоростью с ускорением на финише (4-6 раз х 50-60 м).

Бег на 100, 200 м с низкого старта.

Техника бега на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции

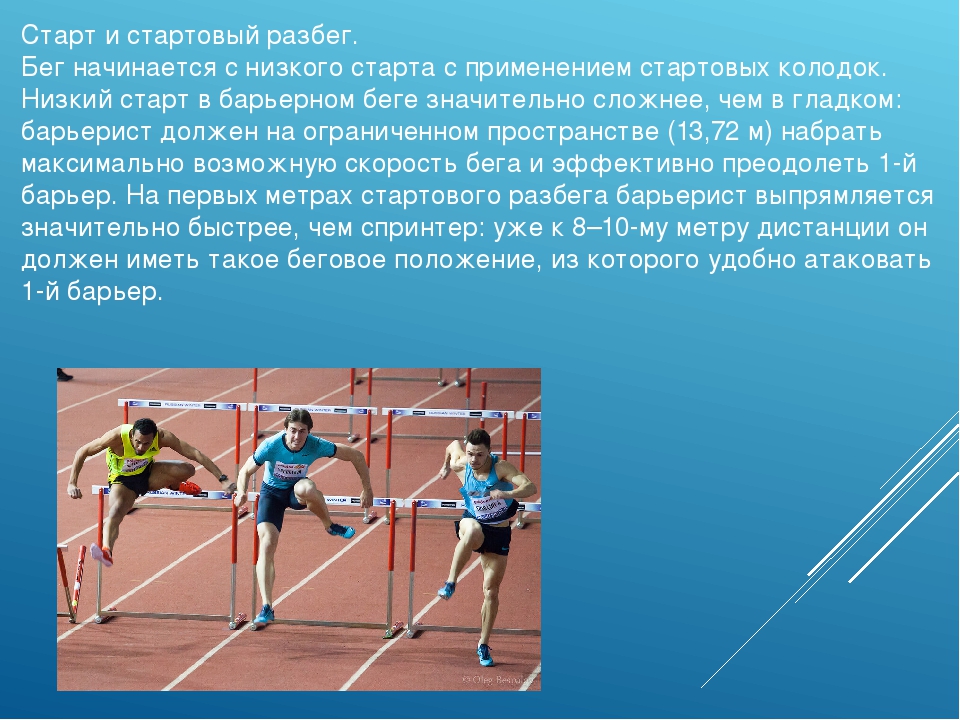

Для того, чтобы развить большую начальную скорость, спринтер использует низкий старт.

Бег на короткие дистанции: низкий старт

В соревнованиях в беге на дистанции до 400 м включительно спринтер начинает бег с низкого старта. Положение на старте отдельных спринтеров обусловлено особенностями их телосложения.

В современной технике старта различают узкое, среднее и широкое положение на старте («сближенный», «обычный» и «растянутый»).

В настоящее время предпочтение отдается узкому и среднему положению. При низком старте бегун ставит маховую ногу на переднюю площадку стартовой колодки, а другую-на заднюю. Надо следить за тем, чтобы нога лишь слегка касалась грунта носком и прочно упиралась в стартовую колодку.

Колено ноги, находящейся сзади, опирается о грунт по линии старта. Руки вытянуты, взгляд направлен вниз. По команде «Внимание» бегун поднимает таз таким образом, чтобы вес тела равномерно распределялся на четыре опорных пункта, то есть на руки и ноги. После стартового выстрела бегун отталкивается обеими ногами от стартовых колодок и одновременно отрывает обе руки от грунта.

Бег на короткие дистанции: бег по дистанции

В стартовом отрезке техника бега характеризуется значительным наклоном тела вперед и постепенным увеличением длины шага и скорости бега. В беге по дистанции после стартового разгона сохраняется примерно одна и та же длина шага и скорость.

В беговом шаге различают три следующих друг за другом фазы: фаза выпрямления или отталкивания, фаза полета и фаза опоры. У бегунов на короткие дистанции длинный шаг. У мужчин при росте 1,80 м длина шага равна примерно 2,30 м, а у женщин при росте 1,70 см – примерно 2,10 м. Длина шага зависит в основном от силы толчка во время выпрямления ноги. Корпус занимает слегка наклонное положение.

Корпус занимает слегка наклонное положение.

Опытные спринтеры лишь в незначительной степени допускают вертикальные колебания корпуса. Руки должны активно помогать движениям ног. Они согнуты в локтях и выполняют мах в направлении бега. Несмотря на большую скорость, бегун остается расслабленным. Мышцы раскрепощаются в основном в фазе полета. Стопа ноги, выполняющей мах, ставится на внешний край носка.

Опытные бегуны достигают примерно 95% своей максимальной скорости в 25-30 м от старта, а максимальную скорость развивают к 50-80 м. На последних 7-8 шагах шаг вновь удлиняется. Однако, поскольку одновременно уменьшается частота шагов, повысить скорость бега непосредственно перед финишем обычно не удается.

Бег на короткие дистанции: техника бега по повороту

Техника бега на 200 и 400 м не имеет существенных отличий от техники бега на 100 м, исключая бег по повороту. Во время спринтерского бега по повороту необходимо наклониться всем телом внутрь влево, чтобы избежать воздействия центробежной силы. Это дополнительное усилие обусловливает некоторое снижение скорости. По повороту следует бежать возможно ближе к внутреннему краю дорожки. Разница в скорости бега на 100 м по прямой и по повороту составляет примерно 0,2 сек.

Это дополнительное усилие обусловливает некоторое снижение скорости. По повороту следует бежать возможно ближе к внутреннему краю дорожки. Разница в скорости бега на 100 м по прямой и по повороту составляет примерно 0,2 сек.

Бег на короткие дистанции

Техника бега на короткие дистанции.

Бег на короткие дистанции (спринт) условно подразделяется на четыре фазы: начало бега (старт), стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование.

Начало бега (старт). В спринте применяется низкий старт, позволяющий быстрее начать бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке.

Для быстрого выхода со старта применяются стартовый станок и колодки. Они обеспечивают твердую опору для отталкивания, стабильность расстановки ног и углов наклона опорных площадок. В расположении стартовых колодок можно выделить три основных варианта:

1. При «обычном» старте передняя колодка устанавливается на расстоянии 1—1,5 стопы спортсмена от стартовой линии, а задняя колодка — на расстоянии длины голени (около 2 стоп) от передней колодки;

2. При «растянутом» старте бегуны сокращают расстояние между колодками до 1 стопы и менее, расстояние от стартовой линии до передней колодки составляет около 2 стоп спортсмена;

При «растянутом» старте бегуны сокращают расстояние между колодками до 1 стопы и менее, расстояние от стартовой линии до передней колодки составляет около 2 стоп спортсмена;

3. При «сближенном» старте расстояние между колодками также сокращается до 1 стопы и менее, но расстояние от стартовой линии до передней колодки составляет 1—1,5 длины стопы спортсмена.

Стартовые колодки, расположенные близко друг к другу, обеспечивают одновременное усилие обеих ног для начала бега и создают большее ускорение бегуну на первом шаге. Однако сближенное положение ступней и почти одновременное отталкивание обеими ногами затрудняют переход к попеременному отталкиванию ногами на последующих шагах.

Опорная площадка передней колодки наклонена под углом 45—50°, задняя — 60—80°. Расстояние (по ширине) между осями колодок обычно равно 18—20см. В зависимости от расположения колодок изменяется и угол наклона опорных площадок: с приближением колодок к стартовой линии он уменьшается, с удалением их увеличивается. Расстояние между колодками и удаление их от стартовой линии зависят от особенностей телосложения бегуна, уровня развития его быстроты, силы и других качеств.

Расстояние между колодками и удаление их от стартовой линии зависят от особенностей телосложения бегуна, уровня развития его быстроты, силы и других качеств.

По команде «На старт!» бегун становится впереди колодок, приседает и ставит руки впереди стартовой линии. Из этого положения он движением спереди назад упирается ногой в опорную площадку стартовой колодки, стоящей впереди, а другой ногой — в заднюю колодку. Носки туфель касаются рантом дорожки или первые два шипа упираются в дорожку. Встав на колено сзади стоящей ноги, бегун переносит руки через стартовую линию к себе и ставит их вплотную к ней. Пальцы рук образуют упругий свод между большим пальцем и остальными, сомкнутыми между собой. Прямые ненапряженные руки расставлены на ширину плеч. Туловище выпрямлено, голова держится прямо по отношению к туловищу. Тяжесть тела равномерно распределена между руками, стопой ноги, стоящей впереди, и коленом другой ноги.

По команде «Внимание!» бегун слегка выпрямляет ноги, отделяет колено сзади стоящей ноги от дорожки. Ступни плотно упираются в опорные площадки колодок. Туловище держится прямо. Таз приподнимается на 10—20 см выше уровня плеч до положения, когда голени будут параллельны. В этой позе важно не перенести чрезмерно тяжесть тела на руки, так как это отрицательно отражается на времени выполнения низкого старта.

Ступни плотно упираются в опорные площадки колодок. Туловище держится прямо. Таз приподнимается на 10—20 см выше уровня плеч до положения, когда голени будут параллельны. В этой позе важно не перенести чрезмерно тяжесть тела на руки, так как это отрицательно отражается на времени выполнения низкого старта.

В позе готовности важное значение имеет угол сгибания ног в коленных суставах. Увеличение этого угла (в известных пределах) способствует более быстрому отталкиванию. В позе стартовой готовности оптимальные углы между бедром и голенью ноги, опирающейся о переднюю колодку, равны 92—105°; ноги, опирающейся о заднюю колодку,— 115—138°, угол между туловищем и бедром впереди стоящей ноги составляет 19—23°. Указанные значения углов можно использовать для построения оптимальной стартовой позы; вначале с помощью транспортира расположить тело спортсмена в соответствии с оптимальными углами сгибания ведущих звеньев тела, а затем «подставить» ему стартовые колодки.

Положение бегуна, принятое по команде «Внимание!», не должно быть излишне напряженным и скованным. Важно только сконцентрировать внимание на ожидаемом стартовом сигнале. Промежуток времени между командой «Внимание!» и сигналом для начала бега правилами не регламентирован. Интервал может быть изменен стартером в связи с различными причинами. Это обязывает бегунов сосредоточиться для восприятия сигнала.

Важно только сконцентрировать внимание на ожидаемом стартовом сигнале. Промежуток времени между командой «Внимание!» и сигналом для начала бега правилами не регламентирован. Интервал может быть изменен стартером в связи с различными причинами. Это обязывает бегунов сосредоточиться для восприятия сигнала.

Услышав выстрел (или другой стартовый сигнал), бегун мгновенно устремляется вперед. Это движение начинается с энергичного отталкивания ногами и быстрого взмаха руками (сгибание их). Отталкивание от стартовых колодок выполняется одновременно двумя ногами значительным давлением на стартовые колодки. Но оно сразу же перерастает в разновременную работу. Нога, стоящая сзади, лишь слегка разгибается и быстро выносится бедром вперед; вместе с этим нога, находящаяся впереди, резко выпрямляется во всех суставах.

Угол отталкивания при первом шаге с колодки составляет у квалифицированных спринтеров 42—50°, бедро маховой ноги приближается к туловищу на угол около 30°. Указанное положение удобно для выполнения мощного отталкивания от колодок и сохранения общего наклона тела на первых шагах бега.

Стартовый разбег. Чтобы добиться лучшего результата в спринте, очень важно после старта быстрее достичь в фазе стартового разбега скорости, близкой к максимальной.

Правильное и стремительное выполнение первых шагов со старта зависит от выталкивания тела под острым углом к дорожке, а также от силы и быстроты движений бегуна. Первый шаг заканчивается полным выпрямлением ноги, отталкивающейся от передней колодки, и одновременным подъемом бедра другой ноги. Бедро поднимается выше (больше) прямого угла по отношению к выпрямленной опорной ноге. Чрезмерно высокое поднимание бедра невыгодно, так как увеличивается подъем тела вверх и затрудняется продвижение вперед. Особенно это заметно при беге с малым наклоном тела. При правильном наклоне тела бедро не доходит до горизонтали и в силу инерции создает усилие, направленное значительно больше вперед, чем вверх.

Первый шаг следует выполнять возможно быстрее. При большом наклоне туловища длина первого шага составляет 100— 130 см. Преднамеренно сокращать длину шага не следует, так как при равной частоте шагов большая их длина обеспечивает более высокую скорость, но и преднамеренно удлинять его нет смысла.

Преднамеренно сокращать длину шага не следует, так как при равной частоте шагов большая их длина обеспечивает более высокую скорость, но и преднамеренно удлинять его нет смысла.

Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения наклон тела уменьшается, и техника бега постепенно приближается к технике бега по дистанции. Переход к бегу по дистанции заканчивается к 25—30-му метру (13—15-й беговой шаг), когда достигается 90—95% от максимальной скорости бега, однако четкой границы между стартовым разгоном и бегом по дистанции нет. Следует учитывать, что спринтеры высокого класса выходят на рубеж максимальной скорости к 50—60-му метру дистанции, а дети 10—12 лет — к 25—30-му метру. Бегуны любой квалификации и возраста на 1-й секунде бега достигают 55% от максимума своей скорости, на 2-й—-76%, на 3-й — 91%, на 4-й — 95%, на 5-й — 99%.

Скорость бега в стартовом разгоне увеличивается главным образом за счет удлинения шагов и незначительно — за счет увеличения темпа. Наиболее существенное увеличение длины шагов наблюдается до 8—10-го шага (на 10—15 см), далее прирост меньше (4—8 см). Резкие, скачкообразные изменения длины шагов свидетельствуют о нарушении ритма беговых движений. Важное значение для увеличения скорости бега имеет быстрое опускание ноги вниз — назад (по отношению к туловищу). При движении тела в каждом шаге с увеличивающейся скоростью происходит увеличение времени полета и уменьшение времени контакта с опорой.

Наиболее существенное увеличение длины шагов наблюдается до 8—10-го шага (на 10—15 см), далее прирост меньше (4—8 см). Резкие, скачкообразные изменения длины шагов свидетельствуют о нарушении ритма беговых движений. Важное значение для увеличения скорости бега имеет быстрое опускание ноги вниз — назад (по отношению к туловищу). При движении тела в каждом шаге с увеличивающейся скоростью происходит увеличение времени полета и уменьшение времени контакта с опорой.

Большое значение имеют энергичные движения рук вперед-назад. В стартовом разбеге они в основном такие же, как и в беге по дистанции, но с большой амплитудой в связи с широким размахом бедер в первых шагах со старта. На первых шагах со старта стопы ставятся несколько шире, чем в беге по дистанции. С увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По существу бег со старта — это бег по двум линиям, сходящимся в одну к 12—15-му метру дистанции.

Если сравнить результаты в беге на 30 м со старта и с ходу, показанные одним и тем же бегуном, то легко определить время, затрачиваемое на старт и наращивание скорости. У хороших бегунов оно должно быть в пределах 0,8—1,0 с.

У хороших бегунов оно должно быть в пределах 0,8—1,0 с.

Бег по дистанции. К моменту достижения высшей скорости туловище бегуна незначительно (72—80°) наклонено вперед. В течение бегового шага происходит изменение величины наклона. Во время отталкивания наклон туловища уменьшается, а в полетной фазе он увеличивается.

Нога ставится на дорожку упруго, с передней части стопы, на расстоянии 33—43 см от проекции точки тазобедренного сустава до дистальной точки стопы. Далее происходит сгибание в коленном и разгибание (подошвенное) в голеностопном суставах. В момент наибольшего амортизационного сгибания опорной ноги угол в коленном суставе составляет 140—148°. У квалифицированных спринтеров полного опускания на всю стопу не происходит. Выпрямление опорной ноги происходит в тот момент, когда бедро маховой ноги поднято достаточно высоко и снижается скорость его подъема. Отталкивание завершается разгибанием опорной ноги в коленном и голеностопном суставах (подошвенное сгибание). В момент отрыва опорной ноги от дорожки угол в коленном суставе составляет 162—173°. В полетной фазе происходит активное, возможно более быстрое сведение бедер. Нога после окончания отталкивания по инерции движется несколько назад-вверх. Затем, сгибаясь в колене, начинает быстро двигаться бедром вниз-вперед, что позволяет снизить тормозящее воздействие при постановке ноги на опору. Приземление происходит на переднюю часть стопы.

В момент отрыва опорной ноги от дорожки угол в коленном суставе составляет 162—173°. В полетной фазе происходит активное, возможно более быстрое сведение бедер. Нога после окончания отталкивания по инерции движется несколько назад-вверх. Затем, сгибаясь в колене, начинает быстро двигаться бедром вниз-вперед, что позволяет снизить тормозящее воздействие при постановке ноги на опору. Приземление происходит на переднюю часть стопы.

При беге по дистанции с относительно постоянной скоростью у каждого спортсмена устанавливаются характерные соотношения длины и частоты шагов, определяющие скорость бега. На участке дистанции 30—60 м спринтеры высокой квалификации, как правило, показывают наиболее высокую частоту шагов (4,7—5,5 ш/с), длина шагов при этом изменяется незначительно и составляет 1,25±0,04 относительно длины тела спортсмена. На участке дистанции 60—80 м спринтеры обычно показывают наиболее высокую скорость, при этом на последних 30—40 м дистанции существенно изменяется соотношение компонентов скорости: средняя длина шагов составляет 1,35 ±0,03 относительно длины тела, а частота шагов уменьшается. Такое изменение структуры бега способствует достижению более высоких значений скорости бега и, главное, удержанию ее на второй половине дистанции.

Такое изменение структуры бега способствует достижению более высоких значений скорости бега и, главное, удержанию ее на второй половине дистанции.

Шаги с правой и левой ноги часто неодинаковы: с сильнейшей ноги они немного длиннее. Желательно добиться одинаковой длины шагов с каждой ноги, чтобы бег был ритмичным, а скорость равномерной. Добиться этого можно путем развития силы мышц более слабой ноги. Это позволит достичь и более высокого темпа бега. В спринтерском беге по прямой дистанции стопы надо ставить носками прямо — вперед. При излишнем развороте их наружу ухудшается отталкивание.

Как в стартовом разбеге, так и во время бега по дистанции руки, согнутые в локтевых суставах, быстро движутся вперед-назад в едином ритме с движениями ногами. Движения руками вперед выполняются несколько внутрь, а назад — несколько наружу. Угол сгибания в локтевом суставе непостоянен: при выносе вперед рука сгибается больше всего, при отведении вниз-назад несколько разгибается.

Кисти во время бега полусжаты или разогнуты (с выпрямленными пальцами). Не рекомендуется ни напряженно выпрямлять кисть, ни сжимать, ее в кулак. Энергичные движения руками не должны вызывать подъем плеч и сутулость — первые признаки чрезмерного напряжения.

Не рекомендуется ни напряженно выпрямлять кисть, ни сжимать, ее в кулак. Энергичные движения руками не должны вызывать подъем плеч и сутулость — первые признаки чрезмерного напряжения.

Частота движений ногами и руками взаимосвязана. Перекрестная координация помогает увеличить частоту шагов посредством учащения движений рук.

Техника бега спринтера нарушается, если он не расслабляет тех мышц, которые в каждый данный момент не принимают активного участия в работе. Успех в развитии скорости бега в значительной мере зависит от умения бежать легко, свободно, без излишних напряжений.

Финиширование. Максимальную скорость в беге на 100 и 200 м необходимо стараться поддерживать до конца дистанции, однако на последних 20—15 м дистанции скорость обычно снижается на 3-8%.

Бег заканчивается в момент, когда бегун коснется туловищем вертикальной плоскости, проходящей через линию финиша. Бегущий первым касается ленточки (нити), протянутой на высоте груди над линией, обозначающей конец дистанции. Чтобы быстрее ее коснуться, надо на последнем шаге сделать резкий наклон грудью вперед, отбрасывая руки назад. Этот способ называется «бросок грудью».

Чтобы быстрее ее коснуться, надо на последнем шаге сделать резкий наклон грудью вперед, отбрасывая руки назад. Этот способ называется «бросок грудью».

Применяется и другой способ, при котором бегун, наклоняясь вперед, одновременно поворачивается к финишной ленточке боком так, чтобы коснуться ее плечом. При обоих способах возможность дотянуться до плоскости финиша практически одинакова. При броске на ленточку ускоряется не продвижение бегуна, а момент соприкосновения его с плоскостью финиша за счет ускорения движения верхней части тела (туловища) при относительном замедлении нижней. Опасность падения при броске на финише предотвращается быстрым выставлением маховой ноги далеко вперед после соприкосновения с финишной лентой. Финишный бросок ускоряет прикосновение бегуна к ленточке, если бегун всегда затрачивает на дистанции одно и то же количество шагов и бросок на нее делает с одной и той же ноги, примерно с одинакового расстояния (за 100— 120 см). Бегунам, не овладевшим техникой финишного броска, рекомендуется пробегать финишную линию на полной скорости, не думая о броске на ленточку.

Что нужно знать о спринтерском беге?

Спринтерский бег невероятно зрелищный и эмоциональный вид легкоатлетической программы. Фантастические скорости и постоянная жесткая конкуренция на дорожке сделали этот вид одним из самых популярных в легкой атлетике.

На начало 2016 г. быстрейшим человеком планеты является Усейн Болт. Феноменальные рекорды в беге на 100 м. и 200 м. по праву сделали ямайского спортсмена одной из самых узнаваемых фигур не только в мире легкой атлетики, но и в спортивном мире вообще.

Как добиться успехов в спринте, если вы не родились на Ямайке, спросите Вы?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно системно подойти к разбору спринтерского бега. Практически в каждом виде спорта можно выделить три составляющие спортивной подготовки: физическая подготовка, техническая подготовка и тактическая подготовка.

Итак, по-порядку.

Физическая подготовка.

Сила, скорость, взрывные способности. Если бы спринтер был блюдом, то эти ингредиенты стали бы его основой. За каждым физическим качеством всегда стоят особенности анатомии и физиологии человека и для того чтобы развивать то или иное физическое качество нужно понимать те перестройки, которые происходят на нижних уровнях нашего организма. Поэтому для начала давайте попробуем разобраться с этими особенностями.

Представьте себе гоночный болид. Он имеет мощный, быстрый движок, но за такую мощь он вынужден расплачиваться быстрым использованием топлива.

В организме все точно также:

Если мы возьмем наши мышцы и проведем специальное обследование на состав мышечных волокон, которое называется биопсией, то мы увидим, что наши мышцы можно условно разделить на две группы — быстро-сокращающиеся волокна и медленно-сокращающиеся волокна.

Данные названия напрямую отражают суть этих волокон — ведь быстро-сокращающиеся волокна в два раза быстрее достигают пика напряжения, по сравнению с медленными волокнами. Главная причина такого различия — в более развитых структурах и ферментах клети, которые позволяют быстрее получить энергию и провести нервный импульс для активации волокна.

Главная причина такого различия — в более развитых структурах и ферментах клети, которые позволяют быстрее получить энергию и провести нервный импульс для активации волокна.

На самом деле, количество силы производимое медленным и быстрым мышечным волокном практически одинаково! Тогда в чем же подвох?

Каждое мышечное волокно должно быть приведено в движение нервным импульсом. Такой импульс предается благодаря мышечному нейрону или мотнейрону. Так вот, мотонейрон быстрых мышечных волокон может одновременно приводить в движение от 300 до 800 мышечных волокон, в то время как мотонейрон медленных волокон может интернировать лишь небольшое количество: от 10 до 180.

Тогда все сходится: благодаря клеточным особенностям быстрые волокна могут быстрее активироваться, что дает БЫСТРОЕ проявление силы и в тоже время мотонейрон быстрых волокон может активировать большее их количество, благодаря чему мы достигаем БОЛЬШУЮ силу.

К сожалению, состав мышц предопределяется генетически и очень сложно поддается тренировочному воздействию, но это совсем не означает, что ваша скорость не будет расти!

Энергия для спринтерского бега

Помните наш автомобиль? Думаете он поедет без топлива? Правильно! Нет. Так же как и человек.

Так же как и человек.

Во время физической работы в нашем организме постоянно происходят обменные процессы, благодаря которым образуется энергия, которая позволяет нашим мышцам работать.

Главный энергетический субстрат нашего организма — это АТФ. Благодаря ему наши клетки функционируют и именно АТФ образуется из источников энергоснабжения.

Все источники энергоснабжения можно разделить на: алактатные анаэробные, анаэробные-лактатные, аэробные.

В этой статье рассмотрим только первый из них.

Алактатный источник — означает, что при его использовании не образуется молочная кислота, благодаря которой мы ощущаем чувство жжения в наших мышцах.

Анаэробный источник — означает, что для его использования нет необходимости в кислороде.

Соединив два слова воедино мы получим источник, который не требует кислорода и не производит молочной кислоты.

Такой источник называется — Креатин-Фосфат.

Было бы здорово если бы такой источник был бесконечным… но нет, его запасы ограничены и их хватает максимум до 15 секунд. В тоже время их как раз хватает, чтобы пробежать спринтерскую дистанцию, вплоть до 200 метров.

В тоже время их как раз хватает, чтобы пробежать спринтерскую дистанцию, вплоть до 200 метров.

Количество креатин-фосфата в нашем оргазме поддается тренировкам и может быть значительно увеличено, особенно вкупе с применением спортивного питания содержащего креатин.

Теперь представим, что у нас есть два атлета с одинаковым составом мышц и запасами Креатин-Фосфата. Но с вероятностью 99%, если попросить обоих претендентов выступить на дистанции 100 м., то победит лишь один. Почему так произойдет?

На самом деле вариантов может быть много: возможно, один совершил более быстрый старт или другой сделал фальстарт, возможно, один не смог расслабить мышцы по дистанции или же наоборот не смог произвести достаточное мышечное напряжение.

Все то, о чем мы написали выше будет зависеть от особенностей нервной системы.

Возбудимость и подвижность — вот главные свойства нервной системы любого спринтера.

Благодаря возбудимости нервной системы нервный импульс, возникающий в нашей головном мозге в ответ на стартовый сигнал быстрее передается к нашим мышцам, а благодаря подвижности нервных процессов мы можем регулировать чередование расслабления и напряжения наших мышц во время бега.

Почему так важно расслаблять мышцы во время бега? Во-первых, потому что не все наши мышцы задействованы во время бега. Излишние закрепощения мышц корпуса, рук и ног не только становятся источником лишних энергозатрат, но также ограничивают амплитуду движения спринтера. Во-вторых, быстрое напряжение и расслабление является необходимым условием высокой частоты движений. Чем быстрее спортсмен может передвигать свои конечности — тем быстрее скорость его бега!

Другая важная роль нервной системы — синхронизация мышечных волокон. Помните наши мотонейроны, которые приводили в движение мышечные волокна? Думаю, что сила мышцы не будет столь высокой, если каждый мотонейрон будет сокращаться отдельно. Благодаря тренировкам мы приучаем наши мотонейроны включаться в работу синхронно, благодаря чему достигаем большей силы в наших мышцах.

Чем больше мотонейронов будет включено в работу за наименьший промежуток времени — тем большей мощностью обладает спринтер.

Кратко резюмирую все сказанное можно сказать, что спринтер имеет:

1) Большие запасы креатин-фосфата, который снабжает его мышцы энергией

2) Больший состав быстрых мышечных волокон, которые могут производить быстрые сокращение и задействовать большее количество мышечных волокон.

3) Возбудимую и подвижную нервную систему, благодаря которой он может быстро уходить со старта и чередовать напряжение и расслабление своих мышц.

4) Синхронизированные мышечные волокна, позволяющие производить более мощные мышечные напряжения.

Техника бега

Всю дистанцию спринтерского бега можно разделить на четыре главные составляющие: старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование.

Каждый из этих участков требует правильного технического исполнения.

Старт

Старт — то с чего всегда начинается спринтерская дистанция. Кого-то этот отрезок дистанции сразу выводит на лидирующую позицию, а кого-то оставляет далеко позади. Давайте разбираться с особенностями этого элемента бега.

По правила соревнований на дистанциях до 400 м. включительно бегуны выполняют низкий старт.

Для выполнения низкого старта в легкой атлетике используются специальные колодки.

Конструкция стартовый колодок довольно простая:

1) Первый элемент колодок — это специальный стартовый станок. Внизу станка находятся шипы для крепления к беговой дорожке. Если посмотреть сверху, то можно увидеть специальные деления и прорези для прикрепления самих колодок. Такое количество прорезей необходимо для индивидуального подбора расстояния между колодками.

Внизу станка находятся шипы для крепления к беговой дорожке. Если посмотреть сверху, то можно увидеть специальные деления и прорези для прикрепления самих колодок. Такое количество прорезей необходимо для индивидуального подбора расстояния между колодками.

2) Второй элемент колодок — это непосредственно сами колодки. В конструкции колодок можно увидеть два крепления, которе позволяют присоединить колодки к каркасу. Также на задней стороне колодок есть собственная система регулирования угла наклона, которая позволяет подобрать необходимый угол отталкивания в зависимости от предпочтений спортсмена. Как правило у сзадистоящей колодки устанавливают наиболее острый угол, а у впередистоящей наоборот настраивают более тупой. Само покрытие колодок выполнено из резины, что позволяет спортсменам беспрепятственно выполнять отталкивание.

Как правило, перед самим забегом спортсменам дают время для того чтобы установить стартовые колодки, сделать легкое ускорение, чтобы проверить правильность установки колодок и снять разминочный костюм.

В спринте нет единого правильного способа установки стартовых колодок, так как каждый человек обладает индивидуальным размером ног, туловища, рук, да и вообще по-разному чувствует наиболее удобное положение ног в колодках. Но! Есть определенные правила, благодаря которым вам будет легче установить стартовые колодки.

Устанавливаем стартовые колодки

Если вы новичок и только-только начинаете заниматься спринтом, то можете воспользоваться самым простым и действенным способом. Для начала, необходимо определить вашу толчковую ногу. Как это сделать? Можете вспомнить — какая нога у вас сильнее или с какой ноги вам удобнее отталкиваться или же сделайте простой тест: примите положение стойки ноги вместе и наклоняйте туловище вперед до тех пор, пока не начнете падать. Как только вы начнете падать, то инстинктивно выдвинете вперед ногу, для того чтобы избежать падения. Та нога, которую вы выдвиньте и есть ваша толчковая нога.

Далее подойдите к стартовой линии и установите колено вашей толчковой ноги прямо на линию старта, а колено другой ноги поставьте на уровне стопы толчковой ноги.

Запомнили где находятся ваши стопы? Это и будет местом установки ваших стартовых колодок. Такой способ установки стартовых колодок можно назвать обычным, когда колодки находятся пропорционально одинаково от линии и друг от друга.

В спринте можно также встретить еще как минимум два вида выполнения старта:

1) Растянутый старт — при таком виде старта сзадистоящая колодка остается на том же месте, а впереди стоящая отодвигается назад на одну стопу. При таком способе выполнения старта масса тела спортсмена будет сильнее подана вперед, что может способствовать более быстрому старту, но также может стать причиной ошибки — если спортсмен не успеет достаточно быстро среагировать на падение.

2) Сближенный старт — при таком способе старта используется противоположный способ установки колодок. Впередистоящая колодка остается на прежнем месте, а сзадистоящая колодка придвигается на стопу вперед. Установив колодки таким образом вы почувствуете больший заряд в ваших ногах, но, с другой стороны, слишком близкая постановка ног может спровоцировать падение, если у вы не сумеете быстро сделать стартовые шаги и запнетесь при выходе с колодок.

В любом случае, при тренировке в спринтерском беге отработка выхода со старта станет для вас неотъемлемой частью подготовки, в процессе которой вы сможете подобрать свою индивидуальную установку колодок и отработать безошибочный выход со старта.

С установкой колодок мы разобрались. Приступим к самому старту.

По правилам соревнования при беге с низкого старта подается три команды.

1) По команде “На старт!” спортсмен подходит к месту старта и занимает исходное положение. В исходном положении спортсмен устанавливает ноги в стартовые колодки, а руки располагает таким образом, что его большой и указательный палец опираются на беговую дорожку, а кисть находится практически перпендикулярно ей. Важно помнить, что руки не должны пересекать стартовую линию, так как иначе судья может сделать вам предупреждение и попросить принять правильное положение. Установив руки вы должны довести уровень лечь до положения параллели со стартовой линией. Проделав все перечисленные элементы, вы должны замереть и приготовиться к следующей команде.

2) Команда “Внимание!”. Самая волнительная команда, когда хочется уже как можно быстрее начать бег, может таить в себе опасность фальстарта. Не справившись с эмоциями спортсмен может допустить ошибке и начать бег до сигнала стартера. Наказание за это нарушение самое суровое — дисквалификация с соревнований. Право на ошибку нет — но правила едины для всех.

Вернемся к технике. По команде “Внимание” вы должны подать плечи немного вперед, сместив тем самым центр массы тела, что придаст вам ускорение на первых метрах дистанции, и разогнув немного колени подать таз вверх и вперед, вызвав тем самым предстартовое напряжение в ногах.

В таком положении вам необходимо замереть и быть готовым по сигналу стартера начать свой бег.

3) Команда “Сигнал стартера”. В зависимости от уровня соревнования третья команда может отличаться друг от друга, но суть ее не изменяется. Если есть стартовый пистолет — то выстрел из пистолета станет для вас таким сигналом, если пистолета нет, то стартер может подать команду голосом, сказав “Марш!”.

Главный задача спортсмена в этот момент — как можно быстрее среагировать на сигнал и выполнить первые стартовые шаги.

Стартовый разгон

С первых шагов после стартового сигнала стартера начинается стартовый разгон. Цель этого этапа — набрать скорость для того, чтобы продолжить бег. Во время разгона спринтер выполняет бег в наклоненном состоянии. Такой наклон, с перенесенным вперед центром массы тела позволяет спринтеру быстрее набрать скорость. Одной из главных ошибок начинающих бегунов может стать преждевременное выпрямление туловища. Не совершайте эту ошибку — она уничтожит все преимущества бега в наклоне! Продолжительность стартового разгона у каждого спринтера индивидуально, но обычно у всех окончание разгона ознаменовывается выпрямлением туловища.

Для успешного выполнения разгона необходимо правильное выполнение самых первых шагов. Первые шаги нужно выполнить достаточно быстро и коротко. Стоит спортсмену растянуть шаг, то есть сделать его слишком длинным, то он рискует упасть или же замедлить свой бег. Не случайно многие упражнения в спринте направлены на пробегание первых 30 м. дистанции, ведь именно этот отрезок может условно отражать расстояние стартового разгона спортсмена.

Не случайно многие упражнения в спринте направлены на пробегание первых 30 м. дистанции, ведь именно этот отрезок может условно отражать расстояние стартового разгона спортсмена.

Бег по дистанции

После успешного выполнения стартового разгона спортсмен начинает бег по дистанции. Способность не зажаться и вовремя чередовать напряжение и расслабление мышц позволит спринтеру войти в ритм бега и производить не только более мощные движения, но и позволит ему развить необходимую частоту движения. Расслабленная мускулатура лица и подвижность плечевого пояса — все это отрабатывается на тренировках.

Финиширование

Спринтерская дистанция — тот вид, где победителя определяют десятые, а то и сотые доли секунды. Умение вырвать драгоценное время в финишных клетках может много раз помочь спортсмену подняться на пьедестал.

Наблюдая за спринтерами, можно заметить, что в конце дистанции большинство бегунов предпочитают делать финишный рывок. Это может быть рывок грудью вперед или же небольшой разворот туловища одним плечом вперед. Все эти приемы делаются с одной единственной целью — попытаться на последнем метре дистанции выдвинуть плечо вперед, чтобы раньше пересечь финишную прямую, ведь по правилам соревнований финиш участника определяется по пересечению им финишной черты корпусом и плечами.

Это может быть рывок грудью вперед или же небольшой разворот туловища одним плечом вперед. Все эти приемы делаются с одной единственной целью — попытаться на последнем метре дистанции выдвинуть плечо вперед, чтобы раньше пересечь финишную прямую, ведь по правилам соревнований финиш участника определяется по пересечению им финишной черты корпусом и плечами.

Если вы только начинаете заниматься спринтерским бегом, то на начальном этапе стоит отказаться от этого приема. Излишнее акцентирование внимание на финишном рывке может наоборот снизить вашу скорость. Лучшим выходом станет обычное пробегали дистанции без акцента на каком-либо замедлении или приеме перед финишем.

Тактика

Есть ли тактика в беге на 100 и 200 метров?

Иногда кажется, что спринтерский бег — это просто, встал и беги во всю мощь… Но это не совсем так. Если спортсменам и не приходится вести какую-либо тактическую борьбу непосредственно на дорожке, то им приходится грамотно распределить свои силы на протяжении предварительных забегов, полуфиналов и финала. Попадание в финал с наименьшей кровью позволит спортсмену отдать все свои силы в решающем финальном забеге.

Попадание в финал с наименьшей кровью позволит спортсмену отдать все свои силы в решающем финальном забеге.

Выводы

Подытожим все вышесказанное:

Разделите свою подготовку на несколько составляющих: физическую, тактическую и техническую.

В своей физической подготовке уделите внимание развитию следующих структур:

1) Развивайте запасы креатин-фосфата, который снабдит ваши мышцы энергией.

2) Развивайте быстрые мышечные волокна, ведь именно они будет производить быстрые сокращение и задействовать большее количество мышечных волокон.

3) Развивайте возбудимость и подвижность нервной системы, благодаря которой вы сможете быстро уходить со старта и чередовать напряжение и расслабление своих мышц.

4) Добивайтесь наилучшей синхронизации мышечных волокон, что позволит производить более мощные мышечные напряжения.

Разделите свою техническую подготовку на четыре логические составляющие.

1) Бег со старта — разберитесь с правилами установки стартовых колодок и подберите свою индивидуальную постановку. Разберитесь со стартовыми командами и исходными положениями в каждой из них. Будьте готовы моментально среагировать на старт!

Разберитесь со стартовыми командами и исходными положениями в каждой из них. Будьте готовы моментально среагировать на старт!

2) Стартовый разгон — включайте в свои тренировки упражнения с выбегаем из стартовых колодок. Правильное выполнение первых шагов поможет вам не только набрать нужную скорость, но и убережет вас от падений на старте.

3) Бег по дистанции — учитесь чувствовать свои мышцы и расслаблять их во время бега. Расслабленные мышцы позволят вам избежать ненужных энергозатрат, увеличат амплитуду и частоту ваших движений.

4) Финиширование — грамотный рывок в финишном створе позволит вам выиграть несколько сотых долей секунды, но неумелое его использование может наоборот ухудшить ваш результат. Используйте обычное пробегание на первых этапах вашей подготовки.

Как только в вашей практике начнут появляться соревнования с несколькими кругами отбора — можете задуматься о тактике прохождения предварительных забегов. Грамотное распределение сил позволит вам подойти свежим к финальному забегу.

Методика преподавания бега на короткие дистанции студентам вузов для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО

Введение. Предлагаемая в работе методика проведения занятий проста и доступна каждому из студентов, допущенных по состоянию здоровья к занятиям физкультуры. Она выгодно отличается от сложных методик многочасовых тренировок спортсменов, специализирующихся в беге на короткие дистанции и не требует больших энергозатрат. Авторы статьи являются преподавателями с высшим педагогическим спортивным образованием и более чем тридцатипятилетним стажем работы в вузе. Предлагаемая методика апробирована на занятиях физкультуры в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. Она может применяться при учебных занятиях, как со студентами-юношами, так и студентками. Работа примыкает к исследованиям авторов [1, 3, 4].

Методика подготовки учащегося к бегу на 100 метров. Остановимся более подробно на одной из дисциплин бега на короткие дистанции (спринта), а именно беге на дистанцию 100 метров. Бег на такую дистанцию традиционно считается одной из основных при занятиях физической культурой у учащихся, в том числе и студентов. Проводятся контрольные забеги на время и студенты должны уложиться в некоторые установленные нормы. В 2018 году это приобрело особенное значение с введением в России в строй комплекса ГТО с утвержденными Министерством спорта нормативами.

Бег на такую дистанцию традиционно считается одной из основных при занятиях физической культурой у учащихся, в том числе и студентов. Проводятся контрольные забеги на время и студенты должны уложиться в некоторые установленные нормы. В 2018 году это приобрело особенное значение с введением в России в строй комплекса ГТО с утвержденными Министерством спорта нормативами.

Утверждены приказом Минспорта России от «19» июня 2017 г. № 542

Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы

|

|

бронзовый значок

|

серебряный значок

|

золотой значок

|

|

Возраст (лет)

|

Мужчины, бег 100 метров

| ||

|

(18 – 24)

|

15,1 сек.

|

14,8 сек.

|

13,5 сек

|

|

Возраст (лет)

|

Женщины, бег 100 метров

| ||

|

(18 – 24)

|

17,0 сек.

|

17,5 сек.

|

16,5 сек

|

Основными составляющими выполнения на качественном уровне бега на указанную дистанцию являются разминка, старт, бег по дистанции и финиш.

Знаменитому спринтеру, мировому рекордсмену в беге на 100 метров (10,58 сек.) Усейну Болту из Ямайки принадлежат такие слова [8]:

«Поверьте, бег, как и другие, более сложные виды спорта, требует определённых навыков, без которых получить нормального результата практически невозможно». Для начала разминка. С ее помощью вы разогреваете мышцы, запускаете оборот крови в правильном ритме и направлении. Это существенно снижает риск быть травмированным, получить растяжение сухожилий, мышц…».

Для начала разминка. С ее помощью вы разогреваете мышцы, запускаете оборот крови в правильном ритме и направлении. Это существенно снижает риск быть травмированным, получить растяжение сухожилий, мышц…».

Разминка учащихся на занятиях по физкультуре является неотъемлемой частью урока, независимо от направленности спортивной подготовки. Для учащихся, приобретающих навыки бега на короткие дистанции, разминка приобретает особое значение по сравнению с другими спортивными дисциплинами. Надо хорошенько разогреть мышцы в первую очередь ног, чтобы избежать травм при выполнении спринтерских пробежек, требующих максимального напряжения, в первую очередь мышц задней поверхности бедра. Перед началом разминки обучающий для первичного разогрева мышц и вывода организма из состояния покоя (сидения или ходьбы) обучающийся – студент или студентка пробегает в медленном темпе примерно 400 метров. Далее разминкой студентов из учебной группы руководит преподаватель или кто-нибудь из студентов, имеющих определённую спортивную квалификацию (например, спортивный разряд в каком-либо виде спорта). Начинается разминка с дыхательных упражнений. На вздохе руки поднимаются вверх и затем при выдохе опускаются вниз. При этом можно делать некоторый наклон вперёд. Вдох надо делать достаточно глубокий и выдох достаточно резкий. Эти упражнения надо сделать 3 – 5 раз. Далее следуют растягивающие упражнения на различные группы мышц: маховые, вращательные движения, наклоны. На первом занятии, обычно, правильное выполнение этих упражнений демонстрирует преподаватель, имеющий обычно высокую педагогическую спортивную подготовку (выпускник вуза или факультета с физкультурной направленностью). Когда мышцы достаточно разогреты учащиеся приступают к так называемым специальным упражнениям бегуна на короткие дистанции. Эти упражнения являются важной составной частью разминки частью подготовки к бегу [2, 4-7]. Такие упражнения обычно не делают лыжники или, за редким исключением, спортсмены игровых видов спорта – футбола, баскетбола, волейбола, гандбола и т.д. У студента, приобретающего навыки спринтерского бега на дистанции 100 метров, эти специальные упражнения включают короткие легкие пробежки по 30 – 50 метров: бег с высоким подниманием бедра, захлёстыванием голени назад, многоскоки с ноги на ногу, семенящий бег с переходом в ускорения и другие подобные.

Начинается разминка с дыхательных упражнений. На вздохе руки поднимаются вверх и затем при выдохе опускаются вниз. При этом можно делать некоторый наклон вперёд. Вдох надо делать достаточно глубокий и выдох достаточно резкий. Эти упражнения надо сделать 3 – 5 раз. Далее следуют растягивающие упражнения на различные группы мышц: маховые, вращательные движения, наклоны. На первом занятии, обычно, правильное выполнение этих упражнений демонстрирует преподаватель, имеющий обычно высокую педагогическую спортивную подготовку (выпускник вуза или факультета с физкультурной направленностью). Когда мышцы достаточно разогреты учащиеся приступают к так называемым специальным упражнениям бегуна на короткие дистанции. Эти упражнения являются важной составной частью разминки частью подготовки к бегу [2, 4-7]. Такие упражнения обычно не делают лыжники или, за редким исключением, спортсмены игровых видов спорта – футбола, баскетбола, волейбола, гандбола и т.д. У студента, приобретающего навыки спринтерского бега на дистанции 100 метров, эти специальные упражнения включают короткие легкие пробежки по 30 – 50 метров: бег с высоким подниманием бедра, захлёстыванием голени назад, многоскоки с ноги на ногу, семенящий бег с переходом в ускорения и другие подобные. Само название этих упражнений говорит о правилах их выполнения, но преподавателю целесообразно продемонстрировать их учащимся на первом занятии или это может сделать кто-либо из спортсменов, входящих в учебные группы. Завершается разминка двумя – тремя короткими пробежками с ускорением (не в полную силу) по 30 – 50 метров (через ходьбу). При этом особое внимание уделяется высокому подниманию бедра обучающимися и частоте их шагов. После завершения разминки следует короткий отдых.

Само название этих упражнений говорит о правилах их выполнения, но преподавателю целесообразно продемонстрировать их учащимся на первом занятии или это может сделать кто-либо из спортсменов, входящих в учебные группы. Завершается разминка двумя – тремя короткими пробежками с ускорением (не в полную силу) по 30 – 50 метров (через ходьбу). При этом особое внимание уделяется высокому подниманию бедра обучающимися и частоте их шагов. После завершения разминки следует короткий отдых.

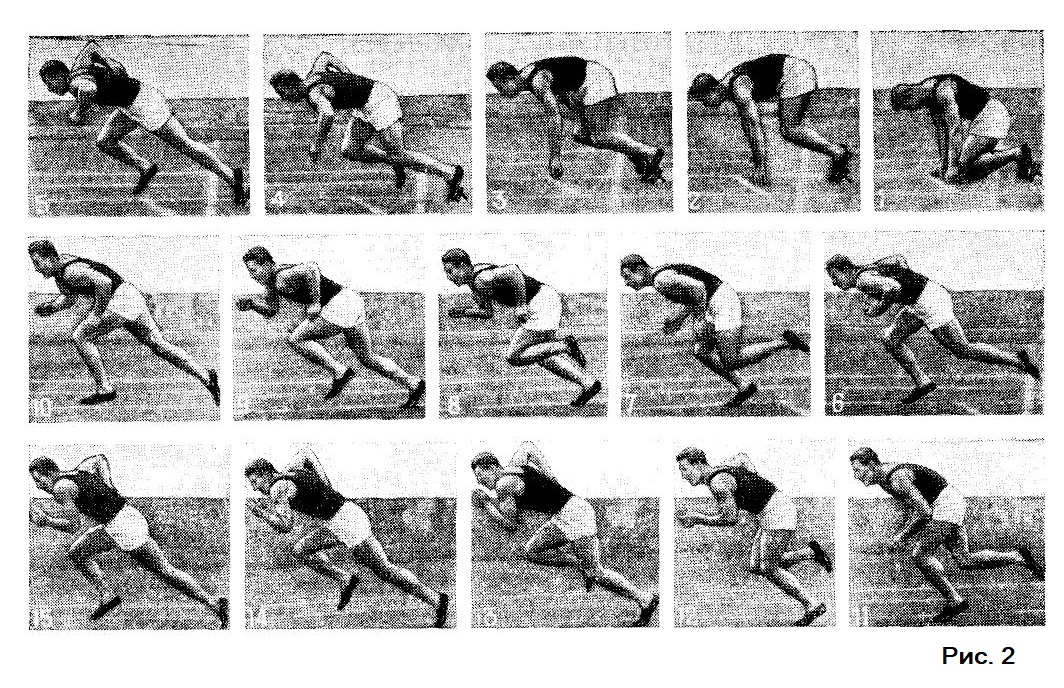

Основными компонентами (составляющими частями) бега на короткие дистанции, в частности, рассматриваемого здесь бега на 100 метров являются старт, бег по дистанции и финиш. Существуют два основных вида старта – низкий старт и высокий старт. Авторам статьи представляется, что выполнение низкого старта (рис. 1), описанного авторами в работе [1], является трудоемким и энергозатратным для обучающегося (студента), не обладающего достаточной обще –физической подготовкой.

Рис. 1. Техника выполнения низкого старта

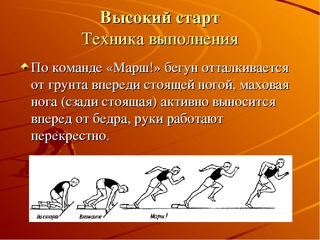

Представляется, что время, затраченное преподавателем на учебных занятиях на обучение студента технике низкого старта, не будет способствовать значительному росту результата при прохождении им дистанции 100 метров. Более того, выполнение низкого старта без специальной обуви и отсутствия стартовых колодок, что обычно имеет место на занятиях по физкультуре, приведет к неоправданным затратам энергии студента (тем более студентки), которая ему потребуется, в первую очередь, для бега по всей дистанции. Это подтверждается исследованиями авторов статьи, приведенными в работе [3]. Поэтому представляется целесообразным уделить внимание и использовать студентами технику так называемого и достаточно простого в освоении высокого старта. Техника выполнения высокого старта хорошо известна обучающимся-студентам со «школьной скамьи» и представлена на рис. 2.

Рис. 2. Техника выполнения высокого старта